《周 易》

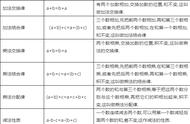

又从上引孔子说“物之难矣,小大多少,各有怨恶,数之理也”的话中可知,在孔子看来,万物莫不有“象”有“数”,知万物形象量度各异之难,即在于求其“小大多少”的“数之理”,也就是即“物”之“象”以求其“数”,又因其“数”而求其“理”。

这种因“物”之“象”以求其“数”,又因其“数”而求其“理”的探索实质是对世界万物之“数理”的研究,乃人类发生最早的学问之一。

这与其《易传》解说《易经》的“数理批评”一脉相承,同为“物……数之理”的研究。

“数理批评”在西方,溯源可至约与我国孔子(前551?——前 479)同时的古希腊毕达哥拉斯(前580—约前490)学派理论。

这种理论认为:“‘数’乃万物之原。在自然诸原理中第一是‘数’理,……万物皆可以数来说明。”[16]。

又此学派重要人物之一的波里克勒特更深入认为:“(艺术作品的)成功要依靠许多数的关系,而任何一个细节都是有意义的。”[17]

后来学者亚里士多德则说:“美的主要形式‘秩序、匀称与明确’,这些唯有数理诸学优于为之作证。又因为这些(例如秩序与明确)显然是许多事物的原因,数理诸学自然也必须研究到以美为因的这一类因果原理。”[18]

而至18世纪乃有马克思进一步认为:“一门科学只有当它达到了能够运用数学时,才算真正发展了。”[19]

“数理批评”就是文学研究走向“真正发展了”的“一门科学”的必要途径。

西方古希腊的毕达哥拉斯学派对“数”的研究和中国“六经之首”的《周易》有被称为“宇宙代数学”的特点,不约而同地表明“数理”研究全人类历史上最古老的学问之一。

这门学问在中国至宋代邵雍集其大成。宋代张世南《游宦纪闻》卷七曰:“天地万物,莫逃乎数,知数之理,莫出乎易,知易之妙,惟康节先生。其学无传,观《皇极经世书》,概可见矣。”[20]

邵雍“康节之学”的主要建树是所谓“先天”“后天”和“皇极经世”之学,其措意乃谓宇宙万物包括一切人事以至皇权都有“象”“数”,其兴衰更替都由天所命定之“数”所规定,而一代不如一代。

《游宦纪闻》

这一理论,在当世受到朝野的重视。加以同时或稍后,相传也是他所作占卜之书《梅花易数》又更为流行,从而宋以后元、明、清三代,邵雍作为易学象数派大师,同时也成为风水、命相等民间术数的鼻祖之一和小说、戏曲“倚数”编撰的招牌。

如《水浒传》开篇即引邵雍并曰:“话说这八句诗乃是故宋神宗天子朝中一个名儒,姓邵,讳尧夫,道号康节先生所作”,句下乃有金圣叹乃批云:“一个算数先生。”

袁无涯亦批云:“名儒特出邵康节。”又“是日,嘉祐三年三月三日”句下金圣叹夹批云:“合成九数,阳极于九,数之穷也。易穷则变,变出一部水浒传来。”[21]

而《西游记》第一回开篇“盖闻天地之数”以下数百文字为一部书引起,则全本邵雍“元、会、运、世”之说,《红楼梦》第十八回写妙玉也曾说“他师父极精演先天神数,于去冬圆寂了”[22],以及清代夏敬渠《野叟曝言》几乎生吞活剥邵雍的某些学说。

如此等等,共同表明中国古代文献——文学“倚数”编撰的传统源远流长,至明清小说戏曲等愈演愈烈。。

但是,自古及今,无论东西方文学文本研究基本上都更重视“形象批评”[23],也就是其所关注主要是文本中人物、环境、故事局部及其整体建构之“形象”特征,却几乎完全忽略“形象”内外建构之逻辑根据即“数理”关系,也就是没有自觉和应当的“数理批评”。

西方文学研究的情况兹不赘述。仅以中国文学研究为例,如先后问世流行的不下千百种《中国文学史》《中国小说史》讲“四大奇书”“三顾茅庐”“三打白骨精”“七擒孟获”的,从未见有说明其何以为“一百二十回”或“一百回”和何以为“三”、何以为“七”者,均可谓眼前有“象”而心中无“数”,更不识“数”,岂非有关研究不谙文学文本乃“形象”与“数理”合一、共存并美、相得益彰规律的证明,不能不说是文学批评的一个严重缺失。

笔者所撰“数理批评”就是因应文学创作是形象思维与逻辑思维的统一,文学文本乃“形象”与“数理”合一的客观实际,从文学“数理”的角度入手解读文本,以补偏救弊,建立完善“形象批评”与“数理批评”相辅相成之文学文本研究的新传统。

“数理批评”在外国文学研究中的应用,虽自笔者以往论文举例提及发其端,但主要是由笔者至今尚未识荆的苏文清、熊英两教授著文用以研究当代西方名著《哈利·波特》奠定基础,该文称“杜贵晨先生的文学数理批评”是一种“理论”[24],并认为已经有了一个“文学数理批评领域”,则是对“数理批评”学术理论价值的最早认定。

而除了《中国社会科学》《河北学刊》《山东师范大学学报》(社会科学版)等刊对拙文的发表外,最早给予“数理批评”公开支持的是著名文学史家袁世硕教授为拙著《数理批评与小说考论》写《序》,许为“最富创造性,堪称独步的研究”[25]。

这先后成为笔者坚持推动此“数理批评”研究的巨大动力。

《数理批评与小说考论》 杜贵晨 著

(三)“数理批评”须知

“数理批评”既为求“数之理”,则首要找到作品中作为具象构造机制的“数”。

这在许多情形下显而易见,但也有不少需要搜索剔梳才见,迄今遇到各种复杂情形及处置之道有以下几个方面。

其一,在文本中被写明甚至被刻意突出的,如杜甫《绝句》四首之三:“两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天。窗含西岭千秋雪,门泊东吴万里船。”

《三国演义》中“三顾茅庐”“六出祁山”“七擒孟获”“九伐中原”,《西游记》中的“三打白骨精”等,其中“数”字显而易见。

其二,文本中虽没有写明却实际应用之数的所谓“暗扣”,如《三国演义》第四十三回写“诸葛亮舌战群儒”先后驳斥张昭等东吴的“七”位名士,《西游记》第六回写孙悟空与杨二郎斗法先后“七”变等,其所倚“七”之数,读者虽留心数计可得,但能留心于此者亦不多见。

其三,上举“奇”“偶”“单”“双”等的各种“代数”或“方”“圆”“三角”等“形数”,如《西游记》写佛祖的三个“金箍”、太上老君的“金刚琢”、孙悟空为唐僧划定的“圈子”,《封神演义》中哪咤的“乾坤圈”,才子佳人小说中才子、佳人与中间拨乱者的“三角”关系,等等,皆有“圆”或“三角”的“数理”之义,而往往忽略。

读者于此类尤当警惕,并“好学深思,心知其意”[26]。

其四,《周易》卦象之“数”,如《水浒传》中多次写及的“九宫八卦阵”,清初小说《林兰香》全部六十四回之数拟于《周易》六十四卦,以及本文以下论及《聊斋志异·娇娜》叙事拟于《周易》之《屯》《蒙》《需》《讼》四卦等。

其五,“数理批评”自2002年前后提出至今,包括笔者在内,先后有不少学者就“四大奇书”、鲁迅小说乃至古希腊神话、《小癞子》等所做“数理批评”的尝试中,已渐次对“数理批评”理论纲要、原则、方法等有所讨论[27],同时各种专书的“数理批评”研究中也有若干理论的创造,如“三而一成”本于汉代董仲舒《春秋繁露》曰:“三而一成,天之经也。”[28]

其义谓万物具象之生,无过或不及,至“三”而成。这当然不是非至“三”不可,《论语》载:“季文子三思而后行。子闻之,曰:‘再,斯可矣。’”[29]

《孟子》载:“孟子之平陆。谓其大夫曰:‘子之持戟之士,一日而三失伍,则去之否乎?’曰:‘不待三。’”[30]

但无论中外,自古尚“三”,甚至吾国俗云“事不过三”,从而自庙堂政治、社会生活到文学艺术,“三而一成”都是极普遍的现象。

文学是“作”出来的,尤多“三而一成”的设计与描写。例如《水浒传》写杨志卖刀:“牛二道:‘怎地唤做宝刀?’杨志道:‘第一件砍铜剁铁,刀口不卷;第二件吹毛得过;第三件*人刀上没血。’”[31]

而且“三而一成”表现形式不一,笔者研究已分别撰立“三极建构”“三事话语”“三复情节”“三变节律”[32]等多种叙事写人模式的概念,下文亦将有所涉及,是“数理批评”最重要概念之一,也是以下《聊斋志异·娇娜》“数理批评”核心问题,故预先一提。

最后,“数理批评”最常遇到的难点即上述“暗扣”“代数”“形数”的发现与索解,常有疑似之处。研究者于此等处,诚望其结论为探骊得珠,铁证如山,但又不免因人而异,见仁见智。

当此之际,读者固可颖于作者可有此意或小说可能如此?当然是可以的。但也可以所谓“作者未必然,读者何必不然”、读书并无“所谓公认准确之读法……乃自由操业。无人能命我当何所读或如何读也”[33]对待之。

即如本文以下讨论,有证据确凿无可置疑者,但大半在疑似之间,以为不足论、不必说亦未尝不可。但若以小说创作与阅读皆可以游戏三昧之视之,乃一旦自以为是,也就自见其妙、自得其乐。

否则,本文不必读矣。又本文以下自不同角度或层次说《娇娜》,有相互关涉或交叉处,或不免重复拖沓之嫌,但请读者谅解笔者据实说解,实不能不为游龙戏珠,从而前后左右,盘旋穿插,而圆照全篇“得一”之旨。

(未完待续)

《聊斋志异》封面

文章作者单位:山东师范大学

本文获授权发表,转发请注明出处。