——一个初创理论的简说与新证

摘 要:“文学数理批评”简称“数理批评”,是就文学作品的“物之难”求其“数之理”的研究,由笔者于2002年前后提出,至今中外古今文学研究中都已有所应用。学者或许为“最富创造性,堪称独步的研究”,或称“杜贵晨先生的文学数理批评”“理论”,乃百年来文学理论研究中少有的“中国制造”。但应用未广。本文简介其说,并以《聊斋志异·娇娜》之“数理批评”为证,深入探讨。

探讨以中外“数理”理论为指引,考论《娇娜》“倚数”编撰之种种表现,认为《娇娜》叙事写人,以“求友”——“得腻友”为主题实即首家“得一”为旨;其拟《老子》“孔德之容,唯道是从”为总体构思框架,设“孔生”求友为“一以贯之”,与“娇娜”为“一阴一阳”,更与诸皇甫为“三而一成”或“一与多”之数的错综复杂,构成孔生以“得腻友”娇娜为“得一”即“明道”的数理体系;其中隐含作者之自况与人生理想。

其体系之建构、人物之设置与情节、细节描绘大略分别倚《周易》之《屯》《蒙》《需》《讼》诸卦象及“三极”“四时”“中”“圆”之数;又有多从姓名设喻,频用“三复情节”之特点。这些内容丰富加强“数理批评”的内涵,显示“数理批评”必须遵循“适用”“务实”“求真”“审美”等四项原则。本文无间中外,贯通古今,以一般而研个别,由个别而见一般,考、论并举,进一步证明“数理批评”乃有源有本,可论可行,将与传统文学之“形象批评”相辅相成,相得益彰。

关键词:“数理批评”,孔子,毕达哥拉斯,《娇娜》,“倚数”编撰,

引 言

“文学数理批评”[1]是笔者于2002年提出的一个理论概念,多年来在学界有所应用而流行未广。

迄今人类科学研究千门万户,虽然多有或应该有关于其“数理”的研究,但都还没有“数理批评”之说。

而文学理论与批评历来就有“现实主义”“浪漫主义”“形式主义”或“新批评”等等诸说,并还在生生不已中,则无中生有,何不就其皆不冠以“文学”,照猫画虎,率由旧章,简称“文学数理批评”为“数理批评”?这是本文选题一个需要事先说明的问题。

这也就是说,笔者虽以“数理批评”可能适用于宇宙万象很多乃至一切美的解析与欣赏,但在笔者作为文学研究者的兴趣和力所能及的程度上,就主要是如本文“数理批评”所指的“文学数理批评”。

希望这在不影响“数理批评”应该有更广泛应用的同时,给“文学数理批评”的研究与应用以简明直达的方便。

如同任何理论的成立、丰富与完善,尚在初创兴起的“数理批评”需要强化理论探讨和多方面应用实践的充分证明。由此想到至今20年来,“数理批评”虽已在古今中外多种文学题材与体裁的作品研究中一试其效,但在中国文言小说领域几乎未曾小试薄技。

故笔者近以“数理批评”研读《聊斋志异》[2],但见其凡篇幅、内容、艺术手法足称小说者,几无不适用“数理批评”的研究[3]。

尤其《娇娜》作为《聊斋》名篇之一,最似与“数理”无关,又研究者众多,而从无学者提及其用“数”特点,却静水流深般偏偏是一篇“倚数”(《周易·说卦》)编撰的杰作!

从而启发笔者撰为本文,以合“数理批评”理论的进一步探讨与《娇娜》“数理”之考论即“数理批评”之实践个案为一体,使在同一文中实现“数理批评”理论之探讨与实践的互证。

其目的一是从《娇娜》研究为“数理批评”理论的必要与可行性得到新的证明,二是从《娇娜》之“数理批评”为《聊斋》和文言小说研究尝试一条路径,三是从“数理批评”理论应用于《娇娜》文本分析的实践中引出有关“数理批评”的某些新认识。

虽然本文合“数理批评”理论探讨与《娇娜》小说个案研究的作法尚无可借鉴,但也因此笔者欲在理论创新与作品研究两极有所兼顾的努力或不失为一次有益的尝试。因量体裁衣,结撰论说如下。

《娇娜》连环画

一、“数理批评”简说

(一)“数理”之名义

检索中国古代文献中“数理”一词出现较晚,但从若干迹象看,有关“数理”的思想与研究发生甚早。“数理”即“数”之“理”。

《管子·明法解》曰:“凡所谓忠臣者,务明法术,日夜佐主,明于度数之理以治天下者也。”[4]而“数”除了为孔门“六艺”之一外,西汉刘向《说苑》又载孔子曰:“物之难矣,小大多少,各有怨恶,数之理也。”[5]

孔子有此说虽未见于今存汉前文献,但刘向(前77—前6)《说苑》多取材前代文献传说,从而大致可信其为孔子“六艺”中有关“数”的论述。

由上引可知,管子认为,“明于度数之理”是忠臣佐主治天下的必备条件;而孔子从教授“六艺”之“数”中深刻体会到:

一是“物”皆有“数”,二是“数”必有理,三是“数之理”即“数理”就是指“物之……小大多少,各有怨恶”背后的原因,在他看来整明白这个原因即通晓“物……数之理”是困难的事。

由此可见,《论语》载孔子一面肯定地说“吾日三省吾身”(《学而》),一面又否定“季文子三思而后行……曰:‘再,斯可矣。’”(《公冶长》)其背后都有未曾明言之当或不当即“数之理”的考虑。

“数理”一词在今见中国文献中晚至《<史记>集解》引晋代干宝曰“谯允南通才达学,精核数理者也”[6]云云才正式出现。

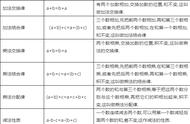

虽然这一概念在古今中外通行中意义随在有异,但除了一般按照计算规则用“数”的随机以变之外,约定俗成的用“数”有一定的范围,约简而言之,主要是指0与1—10的整数和10以内某些数的自乘或相乘积,如9(3X3)、12(3X4)、36(6X6)、49(7X7)、64(8X8)、72(8X9)、81(9X9)、108(9X12)、100(10X10)、120(10X12),等等。此外还包括古代哲学家所谓“有”“无”“太极”“单”“双”“奇”“偶”“方”“圜(圆)”等“形数”[7]或称“型数”[8],以及《周易》[9]《老子》、佛典中儒、释、道各种宗教之数和民间术数、习俗信仰之“数”。

当然,作为面向世界文学的“数理批评”,其所涉及“数理”也应引入以古代“数理”为源的近现代哲学研究中所常用之“一分为二”“合二而一”“一分为三”[10]“一与多”[11]等数理概念,而实难也不烦备举。

但是这些“数”都有一个根本共同的特点,就是其应用虽仍未免有计算的意义,但内涵主要是反映古人所认为自然界与社会生活中某种特定的神秘意义,也就是“数之理”。

这也就是说,“数理”之“数”的意义本于历史上哲学、宗教或习俗中用“数”的或显或隐的意识即“义”。

这种“义”设之初虽人多所知,但日久湮没,后至《礼记·郊特牲》述周礼已说“其数可陈也,其义难知也”,则知我国上古世代相守之诸如刑、政、礼、乐、兵、法等无所不在的“数之理”,至《礼记》本篇撰写的时代虽尚有实行,但其“义”即“理”多已失传。

则愈往后来,包括文学等各种古代文献编撰中的“数理”,渐渐沦为百姓日用而不知的陈陈相因的“俗套”,如今所常言“好事成双”“事不过三”等等,已罕能有人意识到并追问其缘由。

然而拙说“数理批评”,则可以是对人类一切“物……数之理”的研究,唯当下本人限用于文学“数理”的追问而已。

《礼 记》

(二)“数理批评”溯源

作为“物……数之理”的追问,“数理批评”直面的对象是“物”,也就是“形象”与“数理”的合一文学文本。

关于“物”为“形象”与“数理”合一的认识,溯源可至《左传》载:“韩简侍,曰:‘龟,象也;筮,数也。物生而后有象,象而后有滋,滋而后有数……’”[12]

这也就是后世学者所揭示《周易》的“象”“数”理论。同时,令人不无惊奇的是自中国古文献《关尹子》《黄帝内经》至上引古希腊毕达哥拉斯、柏拉图等都各有内涵略有异同的“形(型)数”理论,表明东西方先哲们各有把世界看作“象”与“数”或“形(型)”与“数”合一的意识,其各自具体的内涵固有不同,但以世界为“形象”与“数理”合一本质的认识则不约而同,进而东西方都有“物”之自“象”入手的“形象批评”和由“数”入手的“数理批评”。

由于“象”或“形/型”与“数”密不可分的一体性质,作为人类把握世界(物)的不同认知方式,“形象批评”与“数理批评”在任何情况下不可或缺,但具体操作上总不免有先后轻重之分。

因此,我们看到东西方文化发生最早都是从“数”入手认识与把握世界的“数理批评”。

这一判断体现于大概与上古“数”的发明始于结绳记事的传统相关,中国早在商周之际或更早就已经陆续有了用于卜筮的《连山》《归藏》和《周易》等多种卜筮之书。

据研究其始很可能只是一种“数字卦”[13],在所谓“世历三古,人更三圣”的损益演进中有了硕果仅存的今本《周易》。因此,《周易》虽为卜筮之书,但其“与天地准……弥纶天地之道”(《系辞上》)的卦爻体系,实质是一种“数理”结构。

而相传为孔子所作的《易传》每举“天地之数”“万物之数”(《系辞上》),也已表示在《易经》看来,天地万物莫不有“数”,“数”是世界的本质。

这应该是《易经》成书时代“劳心者”(《孟子·滕文公上》)们世界观的核心意识。

这种天地万物皆有“数”的世界观念,导致人们一方面认为“数”是世界的本源,即《老子》曰:“天下万物生于有,有生于无。”(第四十章)这里“有”“无”本质上也是一种“数”(详下);

另一方面认为即《周易》曰:“凡天地之数……所以成变化,而行鬼神也。”

又曰:“参伍以变,错综其数。通其变,遂成天下之文。极其数,遂定天下之象。”(《系辞上》)

即以“数”为万物成毁变化的关键。故冯友兰先生曾说“《周易》哲学可以称为宇宙代数学”[14]。

冯先生所谓“《周易》哲学”当主要指《易经》哲学,从而以《系辞传》为集中代表,《易传》有关“《易》,逆数也”(《说卦传》)等等“数理”机制的揭示,成为对《易经》为书之“宇宙代数学”性质最早的“数理批评”,并作为我国最早的文学研究专书[15],同时也是我国最早的“数理批评”专著。