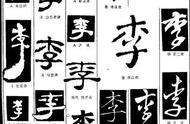

“木子之李”图10

来子之“李”,以“李官”的意思呈现。在楚系简帛文中,除了几种变异写法,主要写作:

“来子之李”图11

楚“□(图11)”字从来从子,来声。“来”与“李”都是来声之部字,声韵并同。尽管今人将“□(图11)”字释作“李”字,联系黄帝置“李官”、作“李法”,“来子之李”与“木子之李”还是有本质区别的。

《康熙字典》:“李,又与理通。理亦治也。又狱官,司理,亦称司李。”《正义》:“理,狱官也。”

《管子·法法篇》:“舜之有天下也,禹为司空,契为司徒,皋陶为李,后稷为田,此四士者,天下之贤人也。”《五行篇》:“黃帝得六相而天地治……大常察乎地利,故使为廪者。奢龙辨乎东方,故使为土师。祝融辨乎南方,故使为司徒,大封辨于西方,故使为司马。后土辨乎北方,故使为李。是故春者土师也,夏者司徒也,秋者司马也,冬者李也。”可见“李”是上古时期官职的一种,大概相当于周代的司寇,后世的刑部尚书,今之公检法司之总。

《包山楚简》诉讼文书《疋狱》里面有一个标准格式:“X月XX之日,XX讼XX,诉讼原由……。XX识之,XX为李。”如简89“匡是与为李”、简91“旨从为李”、简90“旦尚为李”、简146“列缨为李”、简085“秀渒为李”等。其中:匡是与、旨从、旦尚、列缨、秀渒,皆为楚官员。

李零:“简文‘识之’和‘为李’是指一人记录,一人(或数人)受理。”“楚‘李’字从来从子,与小篆写法异。……这里所收‘李’字有二种用法,一种作姓氏;一种是法律术语,据辞例‘XX识之,XX为李’,应读为‘受理’之‘理’。”(转引自朱晓雪:《包山楚墓文书简、卜筮祭祷简集释及相关问题研究》吉林大学博士学位论文/第二章第一节“文书简集释”第73、76页。)

朱晓雪:“包山简中,‘识之’者与“为李”者有如下特点:简文末尾书写的‘识之’者只有一个,并且不同的案件或事件的‘识之’者可以是同一个人。同一个‘为李’者也可以出现在记载不同的案件或事件的简文,但‘为李’者可以是多个人,如简119反‘为李’者多达8人。”(朱晓雪:《包山楚墓文书简、卜筮祭祷简集释及相关问题研究》吉林大学博士学位论文/第二章第一节“文书简集释”第74页。)

袁国华先生认为:“句中‘□’(上图11)即‘李’字,‘李’就是‘李官’,等于现在司法的‘法官’,才是案件的审理人。”

袁先生此说比较近义,然似有不妥,案件审理人不可能由多人来当。楚国审理案件一般由司败(杜预:陈、楚名司寇为司败)负责,如阴地有阴司败,阴司败处理案件要向阴之正(阴正,即阴县公)负责,阴之正还要向上一级汤公景军负责。“为”有从事之义,“李”楚国刑狱(司法)官员的一种。《包山楚简》中的“为李”,即典籍中的“为理”。《新序》:“楚昭王时,石奢为理,有*人者,奢追之。”从石奢行为来看,“李(理)”官的地位不是很高,应在楚司败之下(按:楚国行政体系中诸级都设有司败)。

“XX识之”,“识之”即“志之”,负责案卷记录。为李,指从事诉讼、治狱之事,其实就是做司败之助理,负责查阅讼书、询问当事人、勘验现场等,而真正来审理案件的是司败,重要案件司败还要请示县公、或由县公直接判处。如简90“正秀齐识之,旦尚为李”。秀齐负责案件的记录,旦尚是该案件的李官。由于案件性质不同,询问当事人、勘验现场需要一人或多人,所以“为李”人数并不固定。

概括起来,在历史的进程中“李”的词义不断发生变化,由黄帝、舜帝时期的重要官职“李”,演变为周代的“司寇”“司败”,但“李”这一称谓并没有丢失,只是成为了低级的官吏,至春秋战国,有“行李”“行理”之谓,更是从单纯的刑狱官员扩展到其他职位,如《包山楚简》“集箸”简133:阴侯之庆李百宜君。阴侯,归顺楚国的阴人之君。庆,楚地名。庆李,即庆地李官。百宜,人名。此话大意:百宜君是阴侯属地庆的李官。

“李”字还见于银雀山汉墓。

银雀山汉墓竹简《守法守令等十三篇》,被认为是战国齐国法律的重要史料。1972年山东临沂银雀山汉墓被发掘,在一号墓出土的木椟上写着:“守法、要言、库法、王兵、市法、守令、李法、王法、委法、田法、兵令、上篇、下篇,凡十三。”

《李法》残缺较多,仅记载一些惩处官吏的内容。《李法》:

……□然而置李者,所以守国邑之□……(简892)

……为公人三日。李主法,罚为公人一……(简894)

……□弗能得者,□啬夫以亓(其)官罚□国城一岁,地……(简896)

崔永东先生认为:“简文中之‘李’字乃当时齐国法官之称号,‘置李者’的目的是为了‘守国邑’,亦即使国家稳定、政治清明。”(崔永东:《银雀山汉简中反映的刑法思想》,《中国文化研究》1997年(总第17期),第40—46页。)

对简894,杨善群先生释作:“有人因犯罪而罚‘为公人三日’,作为主持执法的‘李’,考虑到其人是初犯,且不是故意的,乃减轻其判刑,‘罚为公人一(日)’。”李学勤先生认为:“公人,类于隶臣。”(杨善群:《战国时期齐稷下学者的论文汇编》,《史林》2010年第一期,49—57页。李学勤《银雀山〈田法〉讲疏》,《当代学者自选文库(李学勤卷)》,安徽教育出版社,1999年5月,422—435页。)

简牍整理者:“古书有《黄帝李法》。《汉书·胡建传》:‘《黄帝李法》曰:壁垒已定,穿逾不繇(由)路,是谓奸人。奸人者,*。’注:‘苏林曰:狱官名也’。颜师古曰:李者,法官之号也,总主征伐刑戮之事也。故称其书曰李法。苏说近之。”

可证到战国时期,楚国、齐国这两大国家仍设置李官,只是两国李官权力的大小可能并不一致。

周代诸国文字,多有殊异。深入研究“□(图11)”与“□(图11)”古文字变迁,可为探讨“李氏”源出提供佐证。

甲骨文“李”字 图12

李守奎先生对“李”字的古文字做过深入研究,有非常精辟的论述。他认为:“‘李’字在甲骨文和金文中极为罕见。《甲骨文字诂林》收有一个隶定为‘李’的字,为各类甲骨文工具书所仅见。姚孝遂先生按云:‘卜辞为地名。’……《金文编》所收五祀卫鼎中的‘李’字,在铭文中用作人名,铸于行首,研究者多以为是‘季’字的残损。也就是说,甲骨文和金文中,至今尚未见到大家确认的‘李’字。古文字中,确定无疑的‘李’字始于战国玺文中。《古玺汇编》收有一方三晋姓名私玺,阳文‘李康’。《古陶文汇编》所收一片秦陶,有‘李’‘脩’二字和阴文反书‘李脩’一玺。这两个从‘木子’的李字,均见于战国文字材料,均用为姓氏。”(李守奎:《先秦文献中“李”字与李氏》烟台师范大学学报·哲学社会科学版 2001年6月第18卷第2期 第72--73页。《古玺汇编》由罗福颐主编,1981年文物出版社出版。)

李学嘉先生:“秦私印中以官为氏的姓氏有九种,分别是保、臣、环、李、史、司马、行、柱、关。”(李学嘉:《秦系私印整理与研究》西南大学硕士学位论文2019年1月 第52页。)据其研究,李氏玺印共47枚,其中“李康”印被认定为“秦系私印”,而不是《古玺汇编》的“三晋私印”。

图 13

张鹏先生认为:“对于秦印文字的释读,仍存在谬误。某些文字被误释后,编在各种集古印谱中,被时下印人当作正确的释文而广泛使用。‘孛’字就是一个被误释为‘李’字,而被编入‘李’字名下的典型例子。”(张鹏:《“孛”因何误为“李”?》中国文化报·2015年12月13日第005版·书法)按照张先生的观点,“47枚李氏玺印”,实际为“李”字的仍有30枚。