奇迹发生了!

就在我向熊逼近的时候,熊并没有扑上来,它却意外地摆摆头,目中无人一扭一扭地消失在黑暗的丛林里。

一场惊吓,我更加力不可支。

许还山没有放弃最后的信心,仍在搀拽着我一步一挪地往山上爬,途中几次昏迷,不省人事了,在许还山的照料下,我奇迹般闯过了危险期。

老天还算开恩,从这时起极少下雨。烦人的雨季已经过去,后边又爬上来几个难友,我们结伴继续向山上攀登。

我问他们在途中可见到一男一女两个落伍兵,他们说看到一男一女两具刚死的尸体。

一定是王萍他们俩了。

狂风、悬崖,山顶稀薄的空气,都让人无比绝望,只剩麻木的躯体混混沌沌慢慢移步。

下山约又走了三四天。这天,空中传来一阵飞机的引擎声,虽然隔着密林看不见飞机,但从隆隆的机声中,可以判断岀它飞得不高。

分不清是日军的,还是美军的,但这确实是希望之声。

大约又爬了四五天的时间,这天我们又越过了一道山梁。走着,走着,许还山突然惊叫起来:“桂英,桂英,你看那是什么?"

顺着许还山手指的方向看去,只见山下有一大片开阔地,搭满了花花绿绿的帐篷,还有袅袅炊烟!

突然,突然,太突然了!

深山老林里竟神话般地冒出人烟,我们不敢相信眼前的一切是真的,痴呆呆地站着,看着。

是帐篷,是炊烟!是真的,这是真的!

我们互相拥抱着,欣喜的泪顺着腮边往下淌,不约而同地说:“我们有救了!”、“我们有救了!”

我欣喜若狂地用双手围成喇叭形,向后面的难友喊起来:“弟兄们,前面到了!前面到了!"

我反复重复着那么一句话,一直站在山头向来路喊了好久。

钻出荫翳的森林,眼前一片生的气息。天也亮了!原来不知是谁把周围的树砍倒了,大树砍不动,就把树杈砍掉了。

这是我们进山以来,第一次见到野人山辽阔的天。

许还山拉着我没命地跑呀,跌倒了爬起来,爬起来又跌倒。近了,才看清,帐篷全是用油布和降落伞盖的。

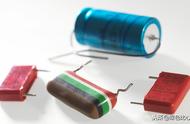

降落伞真好看,红的,黄的,绿的,白的,花的,五彩缤纷,全是用光滑柔软的尼龙布做的。

插画师根据文字描述还原

帐篷里的人听到喊声都出来了,站在那里向我们微笑,原来这是救援我们的帐篷。

我们跑到帐篷里一看,嗨!粮食一麻袋一麻袋的,堆得像小山。一个帐篷里还放有大箱小箱的药品。

大家看到我一个女兵,都好奇拉我坐下问话,许还山去登记领米煮饭,我们有了自己的帐篷,他铺好毯子要我躺下。

负责人要我们头几天尽量少吃,好多人因饿极了,吃得很多活活胀死。

一生当中,我吃过最香的饭,就是野人山供给站的饭。

此时我才纳闷,这些帐篷是谁搭的?

原来走在最前面的第5军军部,也同样厄运难逃。

杜聿明军长也染上了回归热,几天几夜高烧不退,昏迷不醒,官兵们只好用担架抬着他前进。一天夜里他醒来以为到了昆明,一问才知道仍然在野人山里。

杜军长原想把部队带回祖国,现在部队已是穷途末日,电台也被洪水冲走,只有听天由命了。

得想法子与外部取得联系,不然部队会全部葬送在野人山的。于是饿得浑身无力的官兵,从地上爬起来,也不知累死了多少人,终于在山顶上开了这片几百平方米大的开阔地。

从空中向地上看,大概只有几间房子大,但还是成功吸引了美国空军志愿队的飞机,他们正是奉命来寻找杜军长的。

当杜军长在野人山中苦苦挣扎的时候,史迪威已走捷径翻越群山顺利抵达印度,并飞往重庆,正式向蒋介石提出要在印度整训一批中国军队,反攻缅甸。

蒋介石对此不抱多大希望,几经讨价还价,史迪威终于如愿以偿。于是,才有了美军飞机来寻找消失在野人山中的远征军。

杜聿明答应率部掉头向西入印度,这已经是7月尾的事情,我们到站上已是9月中旬了,比大部队整整晩了两个月!

在山上供给站休养一段时间后,大家慢慢恢复了人形,但我是灾星未满,在供给站休息两三天后,两腿竟然瘫痪了。

这个毛病比死还难过,吃得饱饱的不能走路,屎尿还要许还山处理。站上没有治瘫痪的药,我整天哭。

我急,他也急。我翻出帐篷准备寻死,许还山知道后抱起我就哭,哭得那样伤心!

如果我没有坠入爱河的话,那我根本活不下来,爱能救人,我是被爱情拯救的。

我知道不能这样去死,那太对不起许还山,对不起死去的四个姊妹。

在山中供给站休养了个把月,可怕的冬天就要到来,站上的人快走完了,我们不得不下山去。

一个睛天的上午,许还山把米和毯子捆好,放在站上,背着我出发了,走一截放下我,他又拐回去背东西。

背着人下山,既吃力,又危险,弄不好两个人都会滚下山去。就这样走走停停,一截一截地往山下移动着。

走了几天,我见他累得不行,执拗地坚持自己下来慢慢走。我撑着一根棍子,另一只手搭在许还山的肩上,一步,一步,慢慢地挪动。

好久没下地了,腿就好像不是自己的腿,一着地,痛得钻心。我咬着牙,强迫自己,再走一步,一步一下地数。

没想到越走距离越长,三天下来,我能自己拄着棍子走了,一天也能走上二三里。

整个山中只有我和许还山两个人,最后的跋涉虽也艰苦,但心情大不一样了,前面是看得到的希望。

大约走了十几天的光景,一座比较宽的索桥,出现在我们面前。

建桥的材料,只有靠大象从山外运来,这座桥绝非十天半月能建成。为拯救这支落难的队伍,外面的人做了不小努力。

桥下的峡谷是一条天然的分界线,向上是野人山,向下走就是印度列多的地界。

我们终于战胜了千难万险,走岀了野人山,走出了死亡!

我与许还山面向群山,久久地伫立着,泪流满面。

我们到达列多已是11月,收容部队的工作已近尾声。

见我一个女兵下得山来,收容站里的人都很稀罕,跑来观看。我身上衣服被荆棘撕成了一条条难以遮体的布帘子,头发乱蓬蓬像个鸡窝,虱子成把抓,一副野人的样子。

美国服务人员十分同情我们,不嫌我们身上邋遢,都心疼地围上来,拉着我的手,伤感地问这问那。

我不懂他们的话,只好笑笑。他们送来香皂、肥皂,要我们多洗几遍。

我单独用盆在帐篷里洗。洗了三遍,盆中水还是泥巴浆一样。整整花去大半天,才算洗干净。

这里是临时收容站,下山的官兵在这里集中休整,而后用火车送到朗姆茄军营。

朗姆茄位于印度北部,第一次世界大战时,英国人在这里建起一座庞大的战俘营,现在又成了美军训练中国远征军的基地。

这里没有都市缤纷的色彩,举目所见都是军营的森严。一幢幢营房,匍匐在高墙铁丝网内,身着军服荷枪的中、美军人,来往穿梭执行着军务。

当我出现在*医院门口时,还离好远,就被一个洗碗的担架兵认出来了。

他全身怔住了,僵僵地站在那里,不一会,才大声喊起来:“大家快来呀,小刘没有死,小刘回来了!”

整个医院顿时哄起来了,同事们纷纷从房间里跑岀来,我连招呼也应不过来。

徐进宝挤进人群,抱着我的双肩直晃:“小刘,这不该是做梦吧!他们呢?小钱呢?何珊呢?……”

我心里顷刻一凉,轻轻地摇摇头。

他转身抱头蹲下,双手不停揪扯着自己的头发,不言不语。

一个个医官也跑来向我祝贺。大家簇拥着我来到院长住处。

进了房,我没看清院长面容,一声“院长”呼出,身子已跪倒趴在地上,伤心地大哭起来。

院长在流泪。医官在流泪。老兵在流泪。新兵也在流泪。

大家都冷静后,我才抽泣着汇报了这一路的惨状。院长听完,说他都知道的。

当得知我是和许还山一起爬出来的,院长有些激动说:“把他调回来,你们完婚吧!”

当晚我俩就以夫妻名义向院长致谢,院长语重心长地说:“你俩是一对真正的患难夫妻,要珍惜这来之不易的生命和情谊。”

我们不约而同地点点头。泪水,从我眼中涌出。