翁文灏

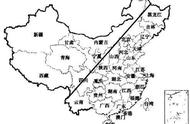

翁文还提出了一条人口地理分界线:“假如我们在中国地图上从北平起,沿太行山脉向南,经过郑州、宜昌、常德、宝庆、梧州到钦州画一条线,上述四个人口最多的区域(中原区、扬子区、丘陵区、东南沿海区)皆在此线以东。四个区域合计面积约六十四万方里,占全国百分之十五,人口合计则有三万一千万人,占全国百分之七十以上。”翁氏画出的这条人口地理分界线,北起北平,南达钦州,呈现出与我国第二地理阶梯线大致吻合的态势。翁文一经发表,立刻获得学界的广泛关注和征引,对后来“胡焕庸线”的提出也有重要启发。

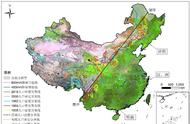

1935年,著名地理学家胡焕庸在《地理学报》第二期上发表《中国人口之分布》一文,他根据收集和估算的全国各县人口数据,绘制了中国第一张人口密度图,全面系统地反映了中国人口分布“西疏东密”的不均衡状况。为直观呈现这一研究成果,胡焕庸提出了一条瑷珲(今黑河)—腾冲人口分界线:“今试自黑龙江之瑷珲,向西南作一直线,至云南之腾冲为止,分全国为东南与西北两部:则此东南部之面积,计四百万方公里,约占全国总面积之百分之三十六;西北部之面积,计七百万方公里,约占全国总面积之百分之六十四。惟人口之分布,则东南部计四万四千万,约占总人口之百分之九十六;西北部之人口,仅一千八百万,约占全国总人口之百分之四。其多寡之悬殊,有如此者。”

1935年胡焕庸制《中国人口密度图》 顾金亮 藏

胡文一经发表即引起国际地理学界的关注,被美国《地理学评论》(Geographical Review)杂志全文翻译介绍,英、德等国地理刊物亦相继转载。因其在描述中国人口分布上具有“画龙点睛的作用”, 一直为国内外人口学者和地理学者所承认和引用,并且被美国俄亥俄州立大学田心源教授称为“胡焕庸线”。

1935年胡焕庸先生用手工画图发现的“爱辉-腾冲线”

在我国的版图上,“胡焕庸线”连接黑龙江黑河和云南腾冲,是一条呈45度角的斜线。有关研究表明,“胡焕庸线”具有高度的稳定性,它所揭示的我国人口东密西疏格局从1935年提出至今没有发生根本性变化。20世纪30年代,这条线的东南以36%的国土聚集96%的人口,而西北以64%的国土承载4%的人口。令人惊奇的是,在历经80余年的城镇化和各种人口迁移之后,这条斜线的人口分布涵义仍然未变。中国科学院的地理学家根据2000年第五次人口普查的数据进行测算,发现这条线东南部人口仍占全国总人口的94.1%,西北部占5.9%。

2014年11月,李克强总理在国家博物馆参观时,指着中国地图上的“胡焕庸线”说,我国94%的人口居住在东部43%的土地上,但中西部如东部一样也需要城镇化。这个发问被学界称为“李克强之问”,此后即引发了一场是否可以通过新型城镇化的推进对“胡焕庸线” 实施突破的一场大讨论。

改革开放以来,中国东南经济崛起,人口迁移呈现出“一江春水向东流”的趋势,胡焕庸线两侧的人口比例基本稳定,变化甚微。从1990-2014年的数据中可见,东南半壁的常住人口占比保持在93.43%-93.78%之间,而西北半壁人口占比为6.22%-6.57%。胡焕庸线东侧,始终掌握了全国九成以上的人口与经济。

低生育、高流动、老龄化等已成为中国未来人口发展的新常态,根据今年发布的“七普”数据,胡焕庸线呈现出另一种惊人的稳定性。长期以来,大量人口持续向东部经济发达的地区、市场化程度高的中心城市或都市圈聚集。随着东部人口增加,胡焕庸线似乎有了些许变化,却是进一步向东南方向下垂。