洪水

3. 古人对蝗灾的奇怪认知面对情势汹涌的蝗虫来袭,人类的思想受到了视觉和心灵的双重震撼。从而在想象蝗虫时,难免陷入一种奇怪的思考里。

五代即流传着"蝗是鱼子所化"的说法。五代时期的《玉堂闲话》提及:"蝗之为孽也,盖渗气所生,斯臭腥,或曰,鱼卵所化。"直至北宋,欧阳修等人在《新唐书》中仍以"鱼螺变为虫蝗"解释蝗灾。"

因为天气的变异,所以鱼卵们腾跃出了江河湖泊,化身漫天的蝗虫,入凡来为害众生。

鱼卵

我想古人之所以能将蝗虫和鱼卵联系在一起,既是因为他们都有着"臭腥"的气味,也是因为他们的密集的外观和多产的生育量。其实古人的联想确实具有合理性,因为蝗虫在地下产子的景观和鱼卵的模样十分的接近,古人也许从没想到,他们不知从何而来的蝗虫,竟然长时间匿藏在浅薄的土壤表层。

因此,在流传数百年的"鱼子化蝗"的影响下,出现了将蝗虫投之江海、"随业感而自化"的愿望。古人对于蝗虫的神话,直接导致了他们处理蝗灾的失败。

在华北一带的地方神里还出现了驱蝗神,其中记述较多的是刘猛将。刘猛将何许人也?乾隆十六年刻本《昆山新阳合志》载,"按神姓刘名锐,宋名将刘锜弟,殁而为神,驱蝗江淮间有功。"因为驱蝗,而被封神,凭此就可以想见蝗灾在劳动人民心目中的重要性了。

由于董仲舒天人感应的提出,人们习惯性的以为蝗灾是惩戒帝王的天罚,而天罚需要以帝王的自省而非人力来解决。于是乎在蝗害发生时竟有人反对*蝗。

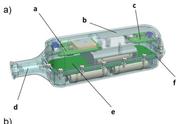

捆蝗图

元嘉三年(426年)刘宋境内发生旱蝗,官吏范泰说"灾变虽小,要有以致之。守宰之失,臣所不能究;上天之谴,臣所不敢诬。有蝗之处,县官多课民捕之,无益于枯苗,有伤于*害,蝗生有由,非严宜*。"

范泰把蝗灾的罪责自己全扛了,他迂腐的认为*蝗对于灾祸的停止并不会起作用,并且毕恭毕敬地向着上天的使者——"蝗虫"们忏悔起来,范泰的思想,很大程度上就是受董仲舒"天人感应"学说的影响。

还有一个例子是,唐开元四年(716),山东地区发生蝗灾,"时山东百姓皆烧香礼拜,设祭祈恩,眼看食苗,手不敢近。"人们更愿意花费时间在烧香礼佛,各种祭祀与祈祷上,而对于蝗虫的肆虐,他们不能阻止,也不敢阻止。

这时候一代名臣姚崇站出来,呼吁毫不手软地灭蝗,他力主灭蝗的举措立即引起了广泛争论。黄门监卢怀慎认为:"蝗是天灾,岂可制以人,坏国正事?外议咸以为非。又*虫太多,有伤和气。"

姚崇画像

蝗虫是老天爷降下来的惩罚,怎么可以由人来阻止呢?你把蝗虫给赶尽*绝了,岂不是违背了老天爷的意思吗?

再者"蝗"字谐音"皇",你灭蝗的做法总是让人联想起灭"皇"来,唐玄宗思虑到此处,也觉得明目张胆地*蝗虫是不对的。

姚崇这时力排众议,坚持灭蝗的主张,并且说动了玄宗。他到前线后,采用火诱*和塹坎掩埋相结合的灭蝗法,组织人们在黑夜燃起篝火,在火边挖坑,引虫扑火,就地掩埋。,最终"蝗因此亦渐止息"。

唐人对于蝗灾的普遍看法是白居易《捕蝗》提到的"岂将人力竞天灾"。哪怕能够有效的组织起人力来对付蝗灾,古人也不敢擅自作为,在他们的认知里,蝗灾具有某种不可言说的神意,天人感应的自然观既是古人们限制皇权肆无忌惮挥霍的借口,更是面对难以解释的自然现象时内心深处的自圆其说。

在古人的诗歌里,也不乏对于蝗虫的描写。章甫的《分蝗食》中有两句:

天公生尔为民害,尔如不食焉逃绝。

老夫寒饿悲恼缠,分而食之天或怜。

百姓对蝗虫"遗子满野"的强大繁殖能力束手无策,逼得没办法只能"分而食之"以求熬过饥荒与严寒。