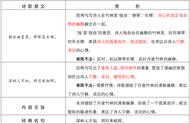

【译文】

花草树木知道春天即将归去,它们费尽心思纷纷争奇斗艳。杨花榆荚没有百花的芬芳,只知道飘散在空中如雪花般尽情飞舞。

【赏析】

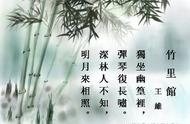

这是一首描绘暮春景色的七绝。乍看来,只是写百卉千花争奇斗艳的常景,但进一步品味便不难发现,诗写得工巧奇特,别开生面。诗人不写百花稀落、暮春凋零,却写草木留春而呈万紫千红的动人情景:花草树木探得春将归去的消息,便各自施展出浑身解数吐艳争芳,连那本来乏色少香的杨花、榆荚也不甘示弱,像雪花一般随风飞舞,加入了留春的行列。诗人体物入微,发前人未得之秘,反一般诗人晚春迟暮之感,摹花草灿烂之情状,展晚春满目之风采。寥寥几笔,便给人以满眼风光、耳目一新的印象。

整首诗运用了拟人化的手法,描绘了晚春的繁丽景色,寄寓着人们应该乘时而进,抓紧时机去创造有价值的东西这一层意思。作者通过“草木”有“知”、惜春争艳的场景描写,反映了自己对春天大好风光的珍惜之情。诗中看似写百花争奇斗艳的场景,实际上表达了诗人的惜春伤感之情。

此诗之寓意,见仁见智,不同的人生阅历和心绪会有不同的领悟。

【主题】

这首诗运用拟人的手法,诗人通过花草树木的角度抒写了对春天的留恋之情,表达了诗人热爱自然、热爱生活的积极情怀。

【写法】

这首诗平中翻新,颇富奇趣,在于其拟人化手法的奇妙运用,糅人与花于一体。“草木”本属无情物,竟然能“知”能“解”还能“斗”,而且还有“才思”高下、有无之分,想象之奇实为诗中所罕见。末二句尤其耐人咀嚼,读者大可根据自己的生活体验进行毫无羁绊的大胆想象,使人思之无穷,味之不尽。

【常见考题】

一、理解性默写

1.诗中运用拟人的修辞手法,形象生动地写出了晚春时节花草树木竞相开放、争妍斗艳的句子是: , 。

2.通过拟人的修辞写就连那本来没有任何姿色的杨花、榆荚也不甘示弱,雪花一般随风飞舞,加入了留春行列的句子是: , 。

3.写暮春时节,花木仿佛知晓春将逝去,所以特别珍惜春光争芳斗艳,尽情舒展生命本色的句子是: , 。

4.诗中表面揶揄“杨花榆荚”无才思,实则是对他们更深层次的赞许的句子是: , 。

5.(诗中蕴含哲理的句子是)一个人“无才思”并不可怕,要紧的是珍惜光阴,不失时机,“春光”是不负“杨花榆荚”这样的有心人的句子是: , 。

【答案】

1.草树知春不久归,百般红紫斗芳菲。

2.杨花榆荚无才思,惟解漫天作雪飞。

3.草树知春不久归,百般红紫斗芳菲。

4.杨花榆荚无才思,惟解漫天作雪飞。

5.杨花榆荚无才思,惟解漫天作雪飞。

二、阅读理解

1.《晚春》运用了拟人的修辞手法,请找出几个关键的词语进行赏析。

2.《晚春》是韩愈诗中颇富情趣的小品,人们对诗意的理解诸说不一。请分析第三、四句中“杨花榆荚”的形象,谈谈你的看法。

3.一、二句写出了怎样的晚春景致?用自己的语言描绘出来。

4.诗的三、四两句意蕴深刻,为历代传诵。请从修辞手法的角度对这两句诗作赏析。

5.请分析这首诗的语言特点。

6.请说出“百般红紫斗芳菲”中的“斗”的修辞手法,并简析其妙处。

7.请发挥想像,用自己的话描绘“杨花”“漫天作雪飞”的情景。

8.这首诗突出运用了什么修辞手法?结合诗句具体分析这一手法。

9.诗歌表达了作者怎样的思想感情?

10.本诗的主旨有人认为是劝人珍惜光阴的,你同意这种看法吗?为什么?

【答案】

1.赏析时,“知春”应突出其消息灵通的特点,“斗芳菲”应突出其互相比赛的特点,“惟解”应突出其诚实可爱的特点。

2.A.劝勉说:劝人珍惜光阴,抓紧时间多读书,以免像“杨花榆荚”那样白首无成。

B.挪揄说:故意嘲弄“杨花榆荚”没有红紫美艳的花,一如人之无才华,写不出有文采的篇章。

C.怜惜说:“杨花榆荚”也是花,虽无大红大紫,亦有可称道之处。

D.哲理说:诗有寓意。韩愈为“文起八代之衰”的宗师,他欣赏“杨花榆荚”的勇气,刻意在诗中描画出一个“杨花榆荚”的形象,以鼓励“无才思”者应有不甘落后,敢于创造的精神。“杨花榆荚”不因“无才思”而藏拙,不畏班门弄斧之讥,避短用长,争鸣争放,为“晚春”添色,岂不是诗人所鼓励的么?

3.草木留春,万紫千红。

4.运用拟人、比喻手法,生动形象地描绘了朴素无华的杨花榆荚也不甘示弱,雪花一般随风飘舞,加入了留春的行列,作者借此表达了要珍惜光阴、不失时机的人生态度。

5.运用拟人手法,语言活泼生动有趣。如:草树能知、解、斗,能以才思论天下。

6.拟人,形象生动地写出了晚春时节花草树木争妍斗艳的美丽景象。

7.柳絮朵朵,像雪花一样,又轻又白,漫天飞舞,随风飘荡。

8.拟人;使无情的草树能知、能解还能斗,且彼此还有高下之分,使描绘的晚春景致生动而有奇趣。

9.感叹时光易逝,劝喻人们珍惜时光。

10.示例:同意,因为作者是以“百般红紫”“斗芳菲”反衬“杨花榆荚”的白首无成。不同意,因为作者在诗中是在嘲笑杨花榆荚没有红的花,不能为春天增光彩。不同意,本诗是在歌颂杨花榆荚尽管无才思,但敢于与红紫争鸣争放,为晚春增色。

05 登幽州台歌(陈子昂)

【原文】

【译文】

向前看不到古代的贤君,向后望不到明主。想到天地之广阔,历史之久远,唯有我啊,独自悲伤,凄凉地眼泪横流!

【赏析】

这首诗是诗人登幽州台有感于燕昭王求贤若渴、礼贤下士的史事而作。诗人通过抒发登楼远眺、凭今吊古所引起的无限感慨,深刻表达了怀才不遇、壮志难酬的悲愤(或者渴望知遇、实现雄伟抱负的强烈愿望),以及因理想破灭而孤寂郁闷的情感,具有深刻而典型的社会意义。此诗是在平定契丹叛乱时所写,其中肯定也包含着希望平定叛乱、巩固国家统一的爱国情感。

诗中,“古人”“来者”指的是像燕昭王那样求贤若渴、礼贤下士的明君。“独”字表现了作者孤寂、凄凉的心境。整首诗直抒胸臆,具有苍凉悲壮的感情基调。

这首诗歌风格明朗刚健,是具有“汉魏风骨”的唐代诗歌的先驱之作,对扫除齐梁浮艳纤弱的形式主义诗风具有拓疆开路之功。在艺术上,其意境雄浑、视野开阔,使得诗人的自我形象更加鲜亮感人。虽然只有短短四句,却在我们面前展现了一幅境界雄浑、浩瀚空旷的艺术画面:楼台高耸,诗人独立,临风远眺,面对雄伟壮丽的祖国山川,激情满怀,思绪万千。诗的前三句粗笔勾勒,以浩茫宽广的宇宙天地和沧桑易变的古今人事作为背景衬托,第四句饱蘸感情,凌空一笔,使抒情主人公——诗人慷慨悲壮的自我形象站到了画面的主位,画面顿时神韵飞动、光彩照人。念这首诗,我们深刻感受到一种苍凉悲壮的气氛,眼前仿佛出现了一幅北方原野的苍茫广阔的图景,兀立着一位胸怀大志却因报国无门而感到孤独悲伤的诗人形象,令人为之激动。

【主题】

本诗以慷慨悲凉的调子,表现了诗人失意的境遇和寂寞苦闷的情怀,表达了在亘古不变的时空中,生命短暂、时不我待的事理悲情。

【写法】

整首诗通过直抒胸臆的表现手法,表达诗人的思想感情,具有苍凉悲壮的感情基调。

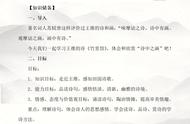

【常见考题】

一、理解性默写

1.《登幽州台歌》中直抒胸臆的诗句是: , 。

2.《登幽州台歌》中表达陈子昂怀才不遇的诗句是: , 。

3.《登幽州台歌》中抒发诗人独立于悠悠天地间,孤独寂寞之情的诗句是: , 。

4.《黄鹤楼》中“黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠”两句传达出诗人登楼时内心的孤寂,与《登幽州台歌》中的“ , ”两句有异曲同工之妙。

【答案】

1.念天地之悠悠,独怆然面涕下。

2.前不见古人,后不见来者。

3.念天地之悠悠,独怆然面涕下。

4.前不见古人,后不见来者。

二、阅读理解

1.这首古诗选自《 》,作者是唐代的 。

2.诗人登上 ,看到 ,先想到 ,再想到 ,不禁 。

3.“前不见古人,后不见来者”中的“人”“者”是指什么人?

4.“前不见古人,后不见来者”一句抒发了一种怎样的情感?

5.赏析诗句“前不见古人,后不见来者”。

6.“前不见古人,后不见来者”中有两个“不见”,它们表达的思想感情有何相同点和不同点?

7.“独怆然而涕下”属于何种描写?写出了什么?“独”有什么作用?

8.作者在高处观景,为何会“怆然”呢?

9.诗人选择登“幽州台”而歌,有何深意?

10.《登幽州台歌》为我们描绘了一幅怎样的画面?表达了诗人怎样的思想感情?

11.赏析该诗,有误的一项是( )。

A.首联中的“古人”指古代的明君贤士,这句表现了诗人对历史上君臣遇合,风云聚会成就一番事业的无限向往之情。

B.颔联中的“来者”指后世的明君贤士,这句表现了诗人苦于人生有限而不及见“来者”的无限伤感之意。

C.颈联“念天地之悠悠”中的“悠悠”意为“长远得无穷无尽的样子。”

D.尾联“独怆然而涕下”中的“涕”解释为“鼻涕”。

【答案】

1.陈子昂集 陈子昂

2.幽州台 无穷无尽的天地 古人 来者 怆然涕下

3.任人唯贤的人。

4.表达了诗人不被理解赏识的孤独和对封建统治者不能重用贤才的不满,抒发了生不逢时、怀才不遇、壮志难酬的悲哀。

5.这两句诗从时间角度写出时间之悠久绵长,表现了主人公的孤独,又表述了对古代那些礼贤下士的明君的崇敬之意。缅怀古人的同时,写尽了自己生不逢时、怀才不遇、壮志难酬的悲愤,为下文抒发悲怆的心情做铺垫。

6.相同点:两个“不见”都表达了作者感叹生不逢时、怀才不遇的悲凉心境。“不见”的“古人”和“来者”,都是指像燕昭王那样礼贤下士、重用人才的明君和贤臣。这两句缅怀古人,感慨自己生不逢时、怀才不遇、壮志难酬的悲愤。

不同点:前一个“不见”是感怀历史,后一个“不见”是对将来提出希望,悲怆之情递进,由古及今。

7.神态描写。形象逼真地描写了诗人热泪飞洒的悲愤情态;:“独”渲染了诗人心中不可名状的孤寂和悲愤。

8.是因为作者内心的悲哀与苦闷。

9.幽州台:即蓟北楼、燕台,为战国时燕昭王所建,原名黄金台,是燕昭王招贤纳才之地。这就暗示:诗人登临的是燕昭王招贤纳才之地,如今昭王不在,贤才无举。

10.作者孤独地站在幽州台上,仰首责问苍天,大地茫茫,空阔寂寥,没有一个知音,内心满怀悲愤。

11.D

06 望岳(杜甫)

【原文】