长椅上的道长。(图/李靖越)

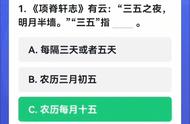

因果是佛教的说法,在拳脚功夫里,道教当属重要一脉。王重阳一指让欧阳锋20年不敢下白驼山,张三丰更是小说里“活着的传说”——白云观自然也有这样的传统。2024年,白云观推出八段锦课程,第一期有200个名额,1分钟,名额就全满了,白云观的工作人员只好在公众号下置顶评论,提醒市民每月一期,以后还有机会,届时还会开通太极拳课程,以便中国功夫在各大公园“开枝散叶”。

家住西城的叶喆打小就被父母带来白云观,理由只是离家近,“不像东城的人出了地铁口还要走出去6里地”。现在,他有了孩子,也带孩子去白云观摸石猴,虽然石猴从屁股到脸蛋都被摸得锃光瓦亮了。至于为什么总去,他回答:“也许我想培养杨过。”

遍布寺庙与道观的城市前史

对于一个在家附近的宗教场所,去或者不去都不需要理由。一个说法是,曾经的北京,无论你站在何处,方圆100米内总能发现一座或多座寺庙。据《北京晚报》的报道,就寺庙数量而言,北京在全国各大城市中首屈一指。仅乾隆时期绘制的《京师全图》,就标出内城、外城寺庙1207处。1930年,北京市区、近郊登记造册的寺庙有1734处,而1936年还有1135处,到了1941年则仅存783处。

排队入场的信客。(图/李靖越)

老北京的寺庙中,有一些小庙是民间信仰、祭祀的地点,不佛不神也不道。当年阜成门外有一座小庙,人称“穷神庙”,庙高不过10尺(约3.3米),进深3尺(1米),小得可怜。庙里的神是“穷神”,即老北京专司红白事的杠夫所供奉的偶像。旧日的杠夫被雇出殡抬棺时,大多戴一顶清式的破毡帽,一身花衣裳。毡帽上有一乌翎,翎毛朝上,但与大清官员的“顶戴花翎”还不大一样。如果替人家办婚事,衣服则换成绿色的。

古都的老百姓并非都是香客信众,但他们在求神祈福之外,也将这些场所变换成一种生活的惯性。民俗学研究者们认为,北京的寺庙与道观承担着这座城市现实的功能,正是这些前史,让寺庙与道观流入生活时,永远不会显得突兀。

白云观内的老律堂。(图/视觉中国)

比如,明代皇宫里的太监在年纪大了之后,要解决养老问题,就要修庙;庙也可以作为古人的一种房产投资行为,置业买了宅子,空在那里还需要管理成本,那不如就暂时改作一个庙;清光绪年间刊刻成书的李虹若的《朝市丛载》,其卷二甚至记录了北京31座寺庙都有出租殿房作旅店的服务。

而到了现代,寺庙其实更像公园。法源寺的丁香、大觉寺的玉兰、红螺寺的银杏,不少寺庙都有标志性的植物,在观赏季节游人如织。白云观也有个小蓬莱的后院,建于清光绪十六年(1890),由三个庭园连接而成,三山环峙,古木参天,适合遛弯儿。

深秋季节,红螺寺里银杏开放。(图/视觉中国)

不过,真正让白云观融入北京市民生活的,大概率是它的庙会。白云观庙会是自清朝至1950年代,北京地区春节期间的著名庙会之一。

1987年起,西城区人民政府恢复举办白云观庙会,此后至2007年连续举办21届,每年春节放假期间举办。2007年之后,鉴于周边场地狭小等安全隐患,白云观庙会停办了几年。2024年的白云观庙会上,挂满了黄色的旗帜,其中一杆的旗面上写着“热爱北京”,象征道教的阴阳鱼就在它的上方。

在白云观里“热爱北京”

普林斯顿大学教授韩书瑞(Susan Naquin)研究仪式、朝圣、寺庙以及老北京的历史。在《北京:公共空间和城市生活(1400—1900)》一书中,她认为,北京的寺庙是城市公共生活真正的中心,演剧、市场、慈善救济、士大夫讲会、节庆进香、藏书、出版、艺术与休闲等活动都在寺庙中进行,这些公共活动有助于北京构建共享的城市文化,最终有助于形成各个阶层、各种身份共同认同的“北京市民”身份。