文|楠楠

摘要宋代以来,“审计”通常是由专门机构根据法律规定,在不受外部环境和力量干扰的情况下,对国家和社会组织的重大工程、财政收支进行审计。

对宋代审计制度进行了分析,探讨了其过程和演变,以期为目前较为完善的审计审计制度提供参考。

在中国历史上,“审计”一词最早是宋太宗于992年作为“审计法院”使用的。

“审计”一词在宋代以前就已广泛使用,一直是指详细、细致、周密,但并不包括对钱粮收支情况进行审计和监督的意义。

南宋时期,“审计庭”的恢复成为审计调查的一种自然方式,是宋代对先进审计理念的重要创新,提高了国家审计的地位,以维护国家财政安全为中心,制定了专门的审计路径来组织后续工作。

由此可以明确,中国审计虽然发展历史悠久,相关工作出现较早,但到宋代才进入相对繁荣时期。

经过复杂的变革,宋氏的审计制度和审计体系最终达到了成熟的程度,为降低成本、实现财务平衡做出了重要贡献。

这一部分是受政治经济发展的影响,一部分是因为宋代达到了中国古代商品经济的第二个高峰。这在一定程度上为现代审计提供了重要的借鉴和启示。

“审计”本质上是一种监督职能,而国家审计作为一种监督制度,早在秦代就已经出现,到宋代发展得比较完善。

一、审计源起

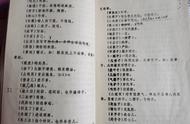

最早成立的机构,用“审计”这个词命名,可以在现有的历史资料中找到并证明,它只出现在宋代,有一个“审计部门”,当时由太伏寺负责:“高宗建阳元年,高宗元年五月十一日颁布诏令,据此,各师的特部和各军的特部,在特字下曾与皇名同音,应改为各军各师的审计部。

虽然“审计署”所从事的工作并非真正意义上的政府审计,但它却开创了“审计”的经济实践。

宋代,在一般监察机构中,朝廷级别最高,属于国家监察机构,“朝廷以纠吏之弊,以整肃纪律为业”;他是独立的,不受其他势力的干涉;“他专职从事监督工作,具有一般国家审计的一些特点。”

审查了六次检查,其中最重要的一次在年底记录下来,以便能够通过一项决议。

该寺所辖的“审计部门”主要负责国库管理,显然不属于监察部门;主要是内部审计,没有政府审计。