前言:自东汉末年爆发黄巾之乱后,天下大势混乱不堪,好不容易等到司马氏一统南北,然司马氏自个儿不争气,搞了个八王之乱出来,几乎耗尽了国力,导致匈奴、羯、羌、氐和鲜卑等少数民族在中原大地上“你方唱罢,我登场”,直到隋文帝杨坚篡周建隋,灭南陈才让天下回归一统。隋文帝励精图治数十年,还了天下一个朗朗乾坤。

后来杨坚的亲戚李渊在隋朝末年重建秩序,缔造了煌煌大唐。隋唐两大王朝为华夏文化的发展做出了重要贡献。然而,当下有不少人说隋唐皇室是鲜卑人的血统,并以此来认定隋唐是鲜卑王朝。个人认为这是非常有必要加以厘清的事情,暂且不说血统论是否合适,隋唐皇室的鲜卑血统到底有多少?凭什么说隋唐是鲜卑王朝?

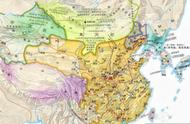

魏晋南北朝时期的王朝更迭

一、隋唐皇室与鲜卑之间的渊源1、北魏的代北集团

所谓代北,从地理上来说,即为南至陉山,北抵阴山、西到黄河、东达太行山的区域,该地区和河套等地区同属农牧分界线,从秦朝到汉朝,长期作为中原王朝与匈奴人的必争之地。汉匈之战后,南匈奴内迁,此地主要为匈奴人所据,不过当时的南匈奴算是汉朝大家庭的一份子。东汉末年,南匈奴后裔不甘寂寞,不断向南发展,其中心由代北迁至离石,至于代北,则由日益强大的拓跋鲜卑接手了。

四世纪后期,拓跋鲜卑的首领拓跋珪趁着前秦破碎之机在牛川(今呼和浩特一带)重建代国,并将国号改为魏。随着地盘的不断扩张,原都城不堪所用,拓跋珪遂迁都于平城(今大同),与此同时,他为了通过推进拓跋鲜卑的封建化改革来提升国力,强行打破部落与部落之间的血缘界限,重新按居住地来编户,将以前的血缘团体变更为地缘团体,由此形成了著名的代北集团。

一统北方的北魏

五世纪早期,北魏国主拓跋焘依靠代北集团的强大实力实现了华丽转身,让北魏成为了东晋南北朝时期的第二个北方统一王朝。五世纪晚期,北魏皇帝拓跋宏鉴于平城距中原腹心太远,不利统治,遂以南征的名义将都城迁到了洛阳,同时为了更好的统治中原地区,戮力改革,大力启用汉族人才,鼓励鲜卑贵族与汉人士族通婚,改鲜卑姓氏为汉姓,比如拓跋氏改为元氏。

北魏在迁都洛阳之时,为了北部防线的稳定,并未将整个代北集团迁徙到中原,如此下来,代北集团出现了分化,留在代北故地的鲜卑贵族和汉族豪强在待遇和发展上远不如洛阳鲜卑。这种差异化导致的冲突随着时间的推移不断增大,最终在六世纪早期引发了旷日持久的代北六镇之乱。经过一系列斗争和整合,出身于怀朔镇的高欢率领六镇大部占据关东,出身于武川镇的宇文泰带着六镇一部占据关中,北魏因此而分裂成东魏和西魏。

北魏六镇分布图

2、西魏的关陇集团

主持东魏的高欢出身于渤海高氏(地道的汉人士族),因其祖父高谧犯事,被发配到怀朔镇戍边,方才沦为兵户。北魏后期,他靠着过人的胆识周旋于各大势力之间,先后吞并了葛荣部众、六镇降兵大部和尔朱氏残部,成功逆袭为渤海王。主持西魏的宇文泰出身于宇文鲜卑,而宇文鲜卑又源自于南匈奴,所以宇文泰到底是鲜卑人,还是匈奴人,还真有点说不清。

宇文鲜卑在被慕容鲜卑兼并后,宇文家族附庸于慕容氏所建的诸燕政权,直至后燕被北魏灭亡后,宇文家族方才转入北魏,被北魏安排到武川镇戍边。北魏后期,宇文泰依附在贺拔岳的麾下茁壮成长,贺拔岳去世后,他在众人的拥护下成为了关中话事人。无论是地盘,还是军队,宇文泰都不如高欢,东西魏对峙期间,高欢长期处于攻势,宇文泰只能被动防守。