郑和此举显得颇有意味,除了表达对天妃的感激之情,显然也为了使下西洋船队的事迹得以流传千古。更重要的是,在这个老航海家的心里也许清楚地意识到自己的航海生涯即将结束。立下这样一块石碑,记录他曾经骄傲的海上生涯,既是对于一段逝去时光的深深怀念,似乎也是宣告他这是最后一次下西洋。

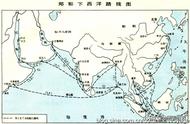

宣德六年(1431)二月二十六日,地处福建闽江口的长乐又热闹起来,一支两百多只船、两万七千多人的庞大船队,从太仓刘家港南下,泊在县城西边的太平港。这样的热闹场景,于长乐来说并不新鲜,但却已经很久没有看到了。自永乐三年(1405)明成祖命郑和首航以来,船队每次下西洋,都要在此等待东北季风来临。九个月后季风来临,花甲之年的郑和,第七次率领浩浩荡荡的船队出海了。其时,他们或许谁也没想到,这样壮观的景象,是最后一次出现在印度洋海面。

宣德六年(1431)二月初七,满剌加国王派遣使者巫宝赤那等人来到北京,他们此行并不是来朝贡,而是来向明宣宗控诉暹罗的霸道行径。原来,自从郑和船队停止下西洋后,暹罗国王认为明朝再也没有余力调停南洋国家的事务了,所以他一面继续维持与明朝的朝贡贸易,一面重新酝酿侵夺满剌加的计划。也许想从离间中国与满剌加的关系入手,暹罗国王派人拦截了满剌加派往中国的朝贡使团。满剌加无力对抗暹罗,只能派巫宝赤那等人,悄悄地登上苏门答腊的朝贡船只来到北京求援。

明宣宗自然也继承了明成祖的外交政策,希望西洋各国间能够相安无事,所以就向暹罗国王下了一道诏书,让郑和带往暹罗以协调两国关系,同时让巫宝赤那搭乘郑和宝船回国。巫宝赤那这次来京,并没有携带任何贡品,但明宣宗面对空手而来的巫宝赤那等人,还是以对待朝贡使团的标准进行了赏赐。他和明成祖一样,更重视各国对明王朝的臣服。他认为满剌加不远万里前来向明朝求援这件事情,它本身的意义已经超过了进贡。

郑和率领船队一路南下,虽然要解决满剌加的问题,但他此行的首要目的还是向各国宣布明宣宗继统皇位的消息,所以他先到占城、爪哇、旧港进行了访问,之后才将巫宝赤那送回了满剌加。宣德七年(1432)七月初八,郑和到达了满剌加。他首先向国王表达了新皇帝明宣宗对他的问候,然后又向他承诺,明宣宗将继续实行永乐年间的外交政策,维护满剌加的独立地位。

不久之后,他就前往暹罗,着手解决暹罗与满剌加之间的争端。暹罗与明朝的关系向来密切,即使是在下西洋中止的六年中,暹罗也在宣德元年到宣德三年(1426—1428)间持续向明朝朝贡。明宣宗很清楚暹罗国王阻止满剌加来中国朝贡的船队,是为了割裂满剌加与明朝的关系,以便进一步控制。但明宣宗并不希望因为满剌加而影响两国的关系,所以在郑和向暹罗国王宣读的诏书中,并没有直接指责暹罗国王拦截满剌加朝贡明朝船队的问题,而是安抚说知道这并不是他的本意,必定是他身边那些小人们蓄意挑唆,影响了两国之间的和平。然后劝告他与邻国和睦相处,同时也警告他手下的人再也不要有侵扰他国的念头,认为这才是治理国家的正确策略。

之后,暹罗国王接受了明宣宗善意的规劝,郑和也再一次平息了暹罗与满剌加之间的争端。他回到满剌加,向国王宣布了这个好消息,随后又在这里补充了一些物资。八月初八,宝船队起航,前往苏门答腊。

郑和带领宝船队出使了苏门答腊,之后又先后前往苏门答腊附近的阿鲁、那孤儿、黎代、南渤里等国进行了访问。在从南渤里前往锡兰山的途中,他们遭遇了暴风雨,所以又首次造访了翠兰屿(今印度洋东北部尼科巴群岛)。翠兰屿地处热带,是个尚处在原始部落状态的小岛,传说,当初佛祖在岛上沐浴时被人偷走了袈裟,于是佛祖发誓,以后这个岛上的人只要穿衣服就会全身溃烂,所以这个岛上所有人都不穿衣服,只用树叶勉强遮挡身体。

郑和船队其实每次下西洋往返都要经过这里,船员们对这个岛屿存有极大的好奇心,想知道传说中的裸人国翠兰屿是否如此。郑和在这里略作停留,三天后天气转好,顺风又顺水,他便派遣一支分船队前往榜葛剌国(今孟加拉国及印度西孟加拉一带),自己则率领大宗船队前往锡兰山。到达锡兰山后,又派遣另一支分船队前往溜山国,大宗船队继续朝着古里和忽鲁谟斯方向开去。沿途经过小葛兰、柯枝等国,都曾派副使上岸前去宣诏和赏赐。这时已经是十一月份,印度洋上的东北季风已经吹起,所以郑和只派洪保率领一支分船队访问古里,自己则率领大宗船队顺风横穿阿拉伯海,前往忽鲁谟斯。

出人意料的是,洪保到达古里国后,得知古里国王正要派人前往天方国(今沙特阿拉伯麦加)。天方国是伊斯兰教创始人穆罕默德开始传教的圣地,洪保抓住这个难得的机会,挑选了包括通事马欢在内的七个人组成的使团,携带麝香、瓷器、丝绸等物品,跟随古里的船只一同前往天方国。

三个月后,他们到达了天方国的码头秩达(今沙特阿拉伯吉达),又往西航行了一个月,终于到达天方国的都城天方,即今天的麦加。从忽鲁谟斯开船四十日可以抵达天方国,如果从古里起锚往西南航行,则需三个月左右。