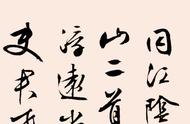

《唐宋词选释》自唐迄南宋,共二百五十一首,分为三卷。选录唐宋词二百五十一首,分上、中、下三卷。上卷为唐、五代词,共八十七首。中、下卷为宋词,共一百六十四首。本书选词面稍广,想努力体现出词家的风格特色和词的发展途径。古典文学研究家、诗人俞平伯先生的《唐宋词选释》共选录唐宋词二百五十一首,分三卷,详加注释,将词中真义尽数挖掘,兼及作者情况与时代的背景,使读者对词的了解更深一层,对词的品评更进一步。此书实为对中国古典诗词有兴趣的读者不可错过的一本。

这个选本是提供古典文学研究工作者作为参考用的,因此,这里想略谈我对于词的发展的看法和唐宋词中一些具体的情况,即作为这个选本的说明。

有两个论点,过去在词坛上广泛地流传着,虽也反映了若干实际,却含有错误的成分在内:一、词为诗馀,比诗要狭小一些。二、所谓“正”“变”——以某某为正,以某某为变。这里只简单地把它提出来,在后文将要讲到。

首先应当说:词的可能的、应有的发展和历史上已然存在的情况,本是两回事。一般的文学史自然只能就已有的成绩来做结论,不能多牵扯到它可能怎样,应当怎么样。但这实在是个具有基本性质的问题,我们今天需要讨论的。《唐宋词选释》是一本中国古典诗词方面有一定特色的注释本,喜欢诗词的读者不可错过噢!

中国古典诗词的名篇佳作浩如烟海,由此而派生出的各种选本也多如繁星,读什么?怎么读?时代与读者呼唤经典的选本,而能够证明其经典性的又只有时间和读者。《名家名选丛书》在此基础上应运而生。这套丛书的编选者既是古典文学研究领域造诣精深的专家,也是现当代文化史上影响深远的大师;他们把中国古典诗词的精华带进了寻常百姓家,让人们有幸贴近了古代的诗魂。

这一部部当透着个人喜好、灌注了独家体会的诗词选本,有的已跨越了半个世纪,不论在高等学府还是普通大众中,均得到了广泛的认同,足以继续引领新一代读者在诗苑撷英。

作者简介

俞平伯(1900-1990),古典文学研究家、红学家、诗人、作家、中国白话诗创作的先驱者之一。浙江德清人。毕业于北京大学。曾在清华大学、北京大学任教多年。1952年起任中国科学院文学研究所研究员。主要著作有诗集《冬夜》、《古槐书屋间》,散文集《燕知草》、《杂拌儿》。其著作《红楼梦辨》(1923年初版,50年代初再版更名为《红楼梦研究》)是“新红学派”的代表作之一。

目录:

第1章 前 言(1)

第2章 前 言(2)

第3章 附记

第4章 上卷 唐五代词(1)

第5章 上卷 唐五代词(2)

第6章 上卷 唐五代词(3)

第7章 上卷 唐五代词(4)

第8章 中卷 宋词之一(1)

第9章 中卷 宋词之一(2)

第10章 中卷 宋词之一(3)

第11章 中卷 宋词之一(4)

第12章 中卷 宋词之一(5)

第13章 中卷 宋词之一(6)

第14章 中卷 宋词之一(7)

第15章 下卷 宋词之二(1)

第16章 下卷 宋词之二(2)

第17章 下卷 宋词之二(3)

第18章 下卷 宋词之二(4)

第19章 下卷 宋词之二(5)

第20章 下卷 宋词之二(6)

第21章 下卷 宋词之二(7)

第22章 下卷 宋词之二(8)

第23章 下卷 宋词之二(9)

第24章 下卷 宋词之二(10)

本文共计136614字

正文 第1章 前 言(1)

这个选本是提供给古典文学研究工作者作为参考用的(亦适于广大古典文学爱好者),因此,这里想略谈我对于词的发展的看法和唐宋词中一些具体的情况,即作为这个选本的说明。

过去在词坛上有两个论点广泛地流传着,它们虽也反映了若干实际,却含有错误的成分在内:一、词为诗余,比诗要狭小一些。二、所谓“正”“变”——以某某为正,以某某为变。这里只简单地把它提出来,在后文将要讲到。

首先应当说:词的可能的、应有的发展和历史上已然存在的情况,本是两回事。一般的文学史自然只能就已有的成绩来作结论,不能多牵扯到它可能怎样,应当怎么样。但这实在是个具有基本性质的问题,是我们今天需要讨论的。以下分为三个部分来说明。

词以乐府代兴,在当时应有“新诗”的资格

词是近古(中唐以后)的乐章,虽已“六义附庸,蔚成大国”了,实际上还是诗国中的一个小邦。它的确已发展了,且到了相当高的地位,但按其本质来讲,并不曾得到它应有的发展,并不够大。如以好而论,它当然很好了,但也未必够好。回顾以往,大致如此。

从诗的体裁看,历史上原有“齐言”“杂言”的区别,且这两体一直在斗争着。中唐以前,无论诗或乐府,“齐言”一直占着优势,不妨简单地回溯一下。三百篇虽说有一言至九言的句法,实际上多是四言。楚辞是杂言,但自《离*》以降,句度亦相当地整齐。汉郊祀乐章为三言,即从楚辞变化,汉初乐府本是楚声。汉魏以来,民间的乐府,杂言颇盛,大体上也还是五言。那时的五言诗自更不用说了。六朝迄隋,七言代兴,至少与五言有分庭抗礼的趋势。到了初、盛唐,“诗”与“乐”已成为五、七言的天下了。一言以蔽之,四言→五言→七言,是先秦至唐,中国诗型变化的主要方向;杂言也在发展,却不曾得到主要的位置。

像这样熟悉的事情,自无须多说。假如这和事实不差什么,那么,词的勃兴,即从最表面的形式来看,也是一桩有意义的事情;因为形式和内容是互相影响着的。词亦有齐言,却以杂言为主,故一名“长短句”。它打破了历代诗与乐的传统形式,从整齐的句法中解放出来,从此五、七言不能“独霸”了。这变革绝非偶然,大约有三种因由。

第一,随着语言的发展而不得不变。即以诗的正格“齐言”而论,从上列的式子看,由四而五而七,已逐渐地延长;这明显地为了适应语言(包括词汇)的变化,而不得不如此。诗的长度,似乎七言便到了一个极限。如八言便容易分为四言两句;九言则分为“四、五”,或“五、四”,“四、五”逗句更普遍一些。但这样的长度,在一般用文言的情况下,虽差不多了,如多用近代口语当然不够,即掺杂用之,恐怕也还是不够的。长短句的特点,不仅参差;以长度而论,也冲破了七言的限制,有了很自然的八、九、十言及以上的句子。这个延长的倾向当然并没有停止,到了元曲便有像《西厢记·秋暮离怀·叨叨令》那样十七字的有名长句了。

第二,随着音乐的发展而不得不变。长短参差的句法本不限于词,古代的杂言亦是长短句;但词中的长短句,它的本性是乐句,是配合旋律的,并非任意从心的自由诗。这就和诗中的杂言有些不同。当然,乐府古已有之,从发展来看,至少有下列两种情形:一、音乐本身渐趋复杂;古代乐简,近世乐繁。二、将“辞”(文辞)来配声(工谱)也有疏密的不同:古代较疏,近世较密。这里不能详叙了。郑振铎先生说:

词和诗并不是子母的关系。词是唐代可歌的新声的总称。这新声中,也有可以五七言诗体来歌唱的;但五七言的固定的句法,万难控御一切的新声,故崭新的长短句便不得不应运而生。长短句的产生是自然的进展,是追逐于新声之后的必然的现象③。

他在下面并引了清成肇麐《唐五代词选自序》中的话。我想这些都符合事实,不再申说了。

第三,就诗体本身来说,是否也有“穷则变”的情形呢?当然,唐诗以后还有宋、元、明、清以至近代的诗,决不能说“诗道穷矣”——但诗歌到了唐代,却有极盛难继之势。如陆游说:

唐自大中后,诗家日趣(通“趋”)浅薄,其间杰出者亦不复有前辈宏妙浑厚之作,久而自厌,然梏于俗尚不能拔出。会有倚声作词者,本欲酒间易晓,颇摆落故态,适与六朝跌宕意气差近,此集所载是也。故历唐季、五代,诗愈卑而倚声辄简古可爱。盖天宝以后诗人常恨文不迨(似缺一“意”字),大中以后诗衰而倚声作。使诸人以其所长格力,施于所短,则后世孰得而议。笔墨驰骋则一,能此而不能彼,未能以理推也①。

他虽说“未能以理推”,实际上对于形式与内容的关系和推陈出新的重要也已经约略看到了。词的初起,确有一种明朗清爽的气息,为诗国别开生面。陆游的话只就《花间集》一集说,还不够全面,然亦可见一斑。