以下宋刻本的刊刻地点难以确定,规格相差甚大,高者超过1.5cm,低者仅略大于1cm。

综观诸例,南宋“大字”规格的跨度不小,高者可超过1.5cm,小者略大于1cm(与“中字”上限为约1cm吻合),但未见显著的与时代/地域的关联性。其次,1.2~1.3cm者数量最多[28],沿大小两端递减(如下图)。此乃书籍制作必须考虑使用便利性与成本所致。以宋刻本常见的十行二十字行款计,每字1.5cm,板框高度即达30cm,加上天头地脚的留白,书册高度将在40cm左右。煌煌巨册固然气派非凡,携带握持则不便利,造价亦必高昂,是故大字虽好,却不能毫无限制。[29]

四、元代补版与新刻书中的“大字”

对于元代“大字”的探索,拟从西湖书院的补版叶开始。西湖书院修补南宋旧版,标记“大若干小若干”者在在可见,数量远多于前揭《尔雅疏》等书补版之“中若干小若干”。又因是同一处所为,技术标准一直,这为探究“大字”与“中字”实态,提供了极好的连贯性例证。

以下实例,全为西湖书院补版叶有标记“大若干小若干”者。有两点须作说明:旧称“眉山七史”,行款一致,尺寸接近(版框高22~23.4cm,宽18.5~19cm)只取《陈书》为例(国家图书馆藏本,37叶元代补版标记“大若干”、“大若干小若干”)。越刊八行本,刊刻历时长久,行款有所不同,故列出3种。表中最可关注的是《说文解字》《国语》,尺寸略大于1cm,即被称为“大字”,与前揭西湖书院本《文献通考》,恰可衔接。

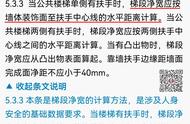

再看西湖书院的新刻书。元大德刻本《仪礼集说》(静嘉堂文库藏),版心标“大若干小若干”者甚多,刻工多见于西湖书院补版诸书,被认为是西湖书院所刻。该本十二行十八字,版框22.2×16.5cm,平均每字1.23×1.38cm。极可注意的是,该本有7叶标记“中若干小若干”,与《文献通考》恰成对比。若《文献通考》可被视为“中字”一侧的临界范例,《仪礼集说》便是“大字”一侧的临界范例。不过,两者规格相差2毫米,无法忽略不计。[30]细审之,《仪礼集说》上下字间距较大,有明显留白,《文献通考》间距紧密,上下字笔划多有交错(见下图)。换言之,《仪礼集说》规格虽大,实际成字却较小,是以它并未推翻“大字”与“中字”的临界点约为1cm,反可证明此说。