图5 热及酸度驱动LHCII三聚体分子开关剪叉式运动工作原理(左)及剪叉式升降机器(右)类比示意图

进一步从分子机器的角度可得出以下三个推论:

(1)插膜运动速率是能量淬灭过程的速率决定步骤,时间尺度为1.24 μs,因此光合系统能量耗散也应该在这个时间尺度。文献表明,利用光声光谱测定的活体叶片能量耗散时间为1.4 μs;

(2)从机械的角度考虑,囊腔侧螺旋插膜作用需要经过几道环节的传递才能够转变为跨膜螺旋的剪叉升降运动,而传递过程中涉及的机械单元是典型的软物质,因而光合膜刚度越大,力的传递效率越高,能量耗散的效果也就越好,这点也被文献报道的实验所证实。

(3)能量淬灭态对应的是交叉跨膜螺旋对顶角更为张开的状态,对应的光合膜变薄,这一点也与已报道的实验观测相符。

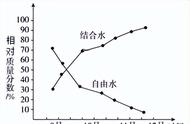

上述分子机制不仅与迄今为止的许多生物实验观测相符,还揭示了植物是如何应用稳态温度和瞬态温度来实现高效能量耗散、同时又可以避免蛋白质热变性。一般情况下,当环境温度为25 ℃时,叶片的温度可达40 ℃。叶片对激发能的耗散弛豫时间为10 μs量级,进一步估算10 μs内吸收的光子数全部变成热量可以引起LHCII三体瞬态温度上升14 ℃,并且该瞬态温度持续时间远小于100 μs的蛋白质变性条件,因此不会引入额外的蛋白质变性,处于能量耗散光保护状态的瞬态温度达到54 ℃,正好处于能量淬灭的最佳温度附近,而蛋白质的稳定性则由稳态温度40 ℃决定。可见自然界利用高瞬态温度实现最优化能量淬灭,同时维持较低的叶片稳态温度以保证蛋白质结构的完全可逆变化。

11 投稿——锤铁成钢的过程一项经得起时间检验的研究工作的出炉,不但要感谢一路上相扶持的盟友,更要感谢那些曾经出手猛烈捶打的对手。原创性的工作通常会给探索者带来按捺不住的惊喜,恨不得抓住每一个你认识或不认识的人,和他们倾诉你的发现,让他们和你一起分享发现的喜悦。然而科学发现的分享和发表自有它的一套规则,即同行评审制度。出色的工作要经得住无比挑剔的审稿人的捶打,捶打的越猛,就如打铁一样,越能够剔除杂质。然而该项制度设计理想的一面是这样的,不理想的一面和其他行业一样,折射出的是复杂的人性。当作者把论文投给影响因子高一些的杂志时,第一关往往是两周时间,内容和结果先要通过编辑部的预审,过了这一关才能到审稿专家手上。因此,大多数作者都会有诗中所描摹的新媳妇将要拜见公公婆婆的忐忑之心。不同的是,对于匿名审稿,多数情况下不知道审稿人是谁,以致习惯性地从评审意见的语气、用词和眼界去判断审稿人的身份,论文中哪些观点招惹了审稿人,甚至能够读出审稿人当时的心态,这种有点像狐狸和猎人之间斗智斗勇的过程对于初入此道的学生往往会感到迷茫,“翁老师,我们是做科学研究的,难道还要去分析审稿人的心情吗?”不止一个学生向我提出这样的困惑,而我的回答是“科学研究本身是客观的,但科学是人做的,是由人来评判的”。

近试上张水部

朱庆馀

洞房昨夜停红烛,待晓堂前拜舅姑。

妆罢低声问夫婿,画眉深浅入时无。

2017年12月底,收到第一次审稿意见。第一个审稿人的评价是“探索一个十分重要但很少被研究过的问题……总体来说这项工作给人印象深刻,大多时候表述得很好,反映了该领域的新进展”。第二审稿人在对工作给予一个简洁的总结和建议之后,按照编辑部对稿件各方面的标准,逐一进行了回答,同时也列出了相应的问题,非常详细和专业,说实在审稿人提出的一些生物学上的细节我们之前是没有注意到的。按照以往的经验,很快判断出第一个审稿人是这领域的大家,也是我们学术思想的同盟军。根据第二个审稿人如此多的细节问题,以及没有读出一种高屋建瓴的气势,我们判断或许是某位大家手下的博士后。尽管意见很多,综合起来还是很乐观。

对于审稿人意见,尤其是貌似不友好的,习惯上都会放上一周等情绪平静后再来比较客观地逐一琢磨。这次也不例外,当读到“ (叶绿素和β-胡萝卜素分子间) 激发态能量转移效率最高处发生在多烯的骨架中心位置,而不是链端的六元环”时不禁出了一身冷汗:一个生物学的博士后绝对不可能有这样的学识!一定是该领域的大家,而且猜测是对能量淬灭分子机制持反对观点的一位欧洲科学院院士,这也预示着一场“恶战”不可避免。

红外光谱指认蛋白质笼统的二级结构一般不会招来质疑,如果要精确到空间的某一片段,往往需要其他手段的支持。蛋白质氨基酸序列单点突变技术是十分有效的方法,通过改变光谱指认片段的多肽序列,或者在结构上删除该片段,如果对应的红外光谱发生变化或消失,则为光谱指认提供了可靠的支持。我们先前和王志珍院士[10]、植物所种康院士[11]及昌增益教授[12]合作发表的工作都是以这样的方式回答审稿人疑问的。这次审稿人同样刺中了

提取,只能通过人工组装的方法来实现。了解到国内只有植物所杨春虹研究员课题组能做这样的工作,而在这个节骨眼上,她到了退休年龄,课题组面临解散,也是爱莫能助。突然想到9年前李恒帮她测过一个突变体的红外光谱,数据好像一直没派上用途。赶忙从学生科研档案中找到了原始数据,在多套原始数据中获得了达到精度要求的红外光谱数据,圆满地回答了这一问题。

在随后第二、第三次回答中,双方争辩更加激烈,而第一个审稿人从此保持静默,不给任何一句评价。在第三次给编辑的回信中,对于第二个审稿人的意见“基于上述通常的做法,我的结论是分子动力学模拟必须给出参与被研究调控过程的关键残基或者结构域,然后对该残基或者结构域进行突变来中断调控过程,从而证实提出的假说”,高老师的回答也是充满火药味:“氨基酸残基突变对某些问题固然有效,然而作为美国化学会旗下的期刊 Journal of Chemical Theroy and Computation 的编辑,可以肯定地说,这不是分子动力学模拟学术圈的标准,科学上对我们完全是不公正的”。这样的交锋结果可想而知,不仅拒稿,主编还直接告诉我们对该工作不再感兴趣了。只好再改投另外的杂志,我们的工作投过去不久,国外的一个工作跟踪而至,利用基因敲除的方法,在一个结构类似的辅助捕光天线膜蛋白中证实了我们工作中理论预测的荧光淬灭色素对。结果是他们的工作发表了,我们的工作又被拒了,当然也收到了针对实验几乎点到死穴的审稿意见,即蛋白质变性温度和荧光淬灭温度问题,如果淬灭温度高于变性温度,则研究结果就偏离了实际情况,可以说是一剑封喉。经过几个月的努力,终于从实验和理论上解决了上述问题。回头一看,国外在这一时期发出了十多篇论文,有的工作为了抢到优先权,从投稿到发表只用3天时间。从发表的论文中发现,原先审稿人拒绝我们的理由已经不复存在,我们把相关论文和申述意见寄给编辑部,主编居然受理了我们的申述,重新审稿。2020年春节,一个难忘的日子,收到了第四次也是最后一次该杂志的拒稿信。尽管如此,还是对主编充满感激之情。经过这几轮捶打,终于明白一个道理,这个工作是难以在国外的高影响杂志上发表的,最后决定投给《中国科学化学》。编辑部邀请了4位审稿人,又提出了一些很好的建议,修改稿终于于5月9日接收。在经历了六轮的投稿,回答了上百个问题后,自以为到目前为止做的最为重要的一项工作,如一颗随风飘浮的种子,终于落在自家的花园里,衷心地祝愿我国自己的杂志越办越好,打造一块引吭高歌的发声地。当把接收消息告诉高加力教授后,他给大家的回信是“这必将成为他们的领域的经典之作”,我把“他们的”改成了“我们的”。6月4号物理所学位评定委员会全票通过,授予在组里工作和学习了8年之久的李昊同学博士学位。

12 结束语对于科学探索,思想是自由的,而行动则会受到各种条件和规则的牵制,而从事自由探索的这个群体,宛如一群戴着脚链的舞者,在有限的空间中展现出无限的美丽。记得张殿琳院士有一次在物理所春季年度学术交流大会上就学术考核问题,引用了白居易的诗句:

赠君一法决狐疑,不用钻龟与祝蓍。

试玉要烧三日满,辨材须待七年期。

周公恐惧流言日,王莽谦恭未篡时。

向使当初身便死,一生真伪复谁知?

张先生重点强调了“三日满” 和“七年期”。对于崎岖路上的探索者,也许这也是一种回答 (摘自汪国真《热爱生命》):

我不去想是否能够成功

既然选择了远方

便只顾风雨兼程

然而现实是,只有成功,才有话语权。“publish or perish (要么发表,要么走人) ”流传已不止一天了,天下苦秦久已!

参考文献

[1] Li H,Wang Y,Ye M et al. Sci. China Chem.,2020,63:8

[2] Liu Z,Yan H,Wang K et al. Nature,2004,428:287[

3] 翁羽翔. 物理,2007,36:817

[4] 林金谷,王文华,徐欣渡 等. 仪器仪表学报,1991,12:232

[5] 21世纪100个科学难题编写组. 21世纪100个科学难题. 长春:吉林人民出版社,1998

[6] Zhang Q L,Wang L,Weng Y X et al.Chin. Phys.,2005,14:2484

[7] 翁羽翔,陈海龙 等. 超快激光光谱原理与技术基础. 北京:化学工业出版社,2013

[8] Li D,Li Y,Li H et al. Rev. Sci. Instr.,2015,86:053105

[9] Tang Y,Wen X,Lu Q et al. Plant Physiol.,2007,143:629

[10] Li H,Ke H,Ren G et al. Biophys. J.,2009,97:2811

[11] Zhang Y,Li B,Xu Y et al. Plant Cell,2013,25:2504

[12] Li S,Wang R,Li D et al. Sci. Reports,2014,4:4834

本文选自《物理》2020年第10期,经授权转载自微信公众号“中国物理学会期刊网”。

,