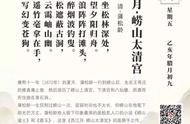

“十一月,飘雪花,徐孺还在陈蕃榻,八面风吹的难招架。各人回家,生徒十个剩俩仨,到晚来剩下师自家。只得任他,追往咎来待怎么?好歹混二日,大伙散了吧…”“从今后,把气赌,再不想着做师傅。老农老圃皆可做,人既莫予重,吾就该回故土…”

“徐孺还在陈蕃榻”是一个典故。传说汉代的陈蕃在郡不接宾客,唯名士徐孺来特设一榻,去则悬之。作者借这个典故比喻先生像徐孺坐在陈蕃榻一样,固守塾师这个穷困潦倒的职业。白天还有几个学生,到晚上只有自己辗转反侧,思来想去难入睡,做一个“孩子王”,有什么乐趣,有什么价值?“好歹混二日,大伙散了吧”。十月已经到了年底,快要放假回家了,先生在晚上冻得睡不着时,不免要瞻望一下未来,规划一下前程:“从今后,把气赌,再不想着做师傅”。回家去,“老农老圃皆可做”,又何必寄人篱下,过这种穷酸读书人的生活?面对着“斯文不值钱”的世道,三家村的这个冬烘先生也已经对自己曾经坚守的“万般皆下品,唯有读书高”的圣训产生了动摇。

“十二月将近年,不久就是二十三,这长工做的满了限。再盼明年,又想新馆接旧馆,不教书也是无的干…”

私塾先生从正月十五开始上书,到腊月二十三辞馆回家过年,“这长工做的满了限”。虽然一年吃长斋,好似长老学坐禅,但因为没有别的谋生本领,只能等着新的东家来雇佣自己,继续这种苦寒而单调的日子。

坐馆先生端东家的饭碗,要和东家、学生、乡民各色人等打交道,再“叹一回教书人儿好难”:“一个学生一个主,有爱宽来有爱严。欲待随高就低,又怕玷辱了圣贤;欲待执法径行,又惹出许多詈言。无奈何,好教我千难了万难!”这是写先生与学生的矛盾:如果太宽纵,怕玷辱了教弟子成圣成贤的使命,况且私塾先生以严的声望才能吃上“这碗饭”。如果太严厉,又会惹得学生抱怨不已。郑板桥的《教馆诗》也表达了同样的感慨:“教馆本来是下流,傍人门户度春秋。半饥半饱清闲客,无锁无枷自在囚,课少父兄嫌懒惰,功多子弟结冤仇。”可见塾师与东家、与弟子之间的这种矛盾具有普遍性。

“又搭上寄居三年五载,乡党邻里相烦,通启回启不少,请帖求帖多端,分书文书犹可,还有那休单冤单。有心不与人写,惹的人骂穷酸;一旦俱要应承,何日是个清闲?”坐馆先生常常要为“乡党邻里”应付各种文债,“通启回启”“请帖求帖”不一而足,从《蒲松龄文集》中可以看到他大量的应酬文字,为此他苦不堪言。“一字思想不来,急的两眼棒钻!”塾师在教书之余要写多少文章,哪一个字不是呕心沥血?“有心不与人写,惹的人骂穷酸;一旦俱要应承,何日是个清闲?天那天!好容易端的人家碗!”这些真切生动的文字,反映的就是蒲松龄的亲身经历与切身感受。

“墨染一身黑,风吹胡子黄;但有一线路,不作孩子王。”这首小诗道尽了蒲松龄作为一个乡村塾师所充分领受的生活的艰辛与无奈。

《学究自嘲》以酣畅淋漓的笔墨,描绘了一个乡村教师一年四季的日常生活,这其实是科举时代“下层读书人”这个巨大群体的悲剧生活的写照。