贺光启当时曾经开了个玩笑说:

「北京的民警驻点有315家,而呷哺呷哺遍及北京各区就有276家门店,几乎可以说是‘有事找民警,吃饭找呷哺’。」

于是北京的快餐行业在2010年代之前,形成了奇特的格局,第一名肯德基,第二是呷哺呷哺,第三是吉野家,第四才是麦当劳。

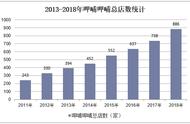

呷哺呷哺用一条神奇的道路,走上了北方火锅霸主的位置。

呷哺呷哺的成功有很多因素。

最主要的,还是中国的商业社会变化实在太快了。

前面我说,一人一锅是日本单身经济的产物,而中国大陆在2000年代末开始,在北京上海等大城市,单身经济率先开始出现。

单身经济带来了众多全新的商业机会。

单身青年生活最离不开的外卖平台开始出现;

便利店逐渐成为都市青年的精神故乡;

越来越多的品牌发掘到小家电的机会;

陌生人社交快速崛起……

而呷哺呷哺所代表的一人食模式,终于等到了单身经济的风。

当然,除了大势所趋之外,呷哺呷哺的确也做对了很多事。

首先是选择了北京这个大本营。

过去20年,北京人口激增,大量外地年轻人来到这里寻找机会,北京的常住人口从1200万增长到2100万,增加了将近一个杭州的总人口。

而这些年轻人,多多少少都是一人食小火锅的目标客户。

可以说,是北漂养活了呷哺呷哺。

其次,呷哺呷哺针对整个北方市场,做了许多口味和品类上的优化。

在呷哺的套餐里,牛羊肉和面条是绝不能少的,既满足北方人对牛羊肉的偏好,也提供了充足的碳水。

最重要的是,呷哺还提供大袋大袋的麻酱,这一手让它彻底征服了北方用户的心。

可以说,呷哺呷哺完完全全抓住了华北饮食的精髓,早就不是什么纯正的台式火锅了。

最后,也是最重要的,就是性价比。

呷哺呷哺在风头最劲的时候,客单价长期保持在30多块钱的水准。

而北京除了北漂,还有大量的高校和初高中,学生党就是呷哺呷哺最重要的基本盘。

表面来看,呷哺呷哺融合了火锅和快餐两个看似完全矛盾的领域。

一方面有着火锅「强供应链,弱厨房」的特征,又有着快餐「低单价,高翻台」的特征。

但本质上,它还是一家火锅店。

只是融合了快餐的运营模式,这使得这个品牌存在着极大的内生矛盾,直接导致了如今的困局。

进入2010年代,餐饮市场进入了新一波的消费升级。

正如我在自助餐那期里提到,消费型的餐饮,细分化精品化成为趋势。

简单来说,消费者想得更清楚了,填饱肚子的基础需求,用快餐外卖简单解决,便宜方便就完事了。

但是到了认真吃饭的高级需求,一定马虎不得。

而在火锅这个竞争激烈的赛道里,出现了众多竞争对手:服务逆天的海底捞、太二酸菜鱼火锅、新辣道、小龙坎。

类似打边炉、潮汕牛肉锅、椰子鸡之类地域性很强的火锅品类也逐渐开始主流化。

呷哺呷哺定位不明的问题就出来了。

你说它是快餐,但是它一来只能堂食,很难做成外卖或者外带;二来不像汉堡薯条一样二十分钟内能吃完,所以它翻台率很低。

同样是涮菜吃,麻辣烫和冒菜还能做成外卖,还能快速制作吃完就走。

作为升级版的麻辣烫,呷哺呷哺在便捷性上显然不太合格。

但你说它是正经的火锅,也有问题,它一顿30多,说不上多好吃也说不上很高级,远没有海底捞来得正式。

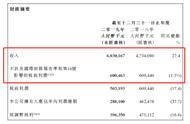

况且客单价低,赚钱能力也远不如海底捞来得强。

呷哺呷哺底层优势在于快速复制,快速占领市场。

但是哪天这套廉价快餐打法,消费者不吃了,问题就来了。

当然,这个事情,贺光启应该很清楚。

03

于是在2016年,凑凑在北京诞生了。